Jésus dit de Nazareth

Le Jésus des Évangiles

Sous la plume des évangélistes canoniques – Marc, Matthieu et Luc –, Jésus apparaît dans la lumière de la foi naissante : un rabbin inspiré, thaumaturge et prophète, qui parle en paraboles et s’adresse aux cœurs plus qu’aux puissants.

Ces trois Évangiles dits synoptiques dressent le portrait d’un homme de compassion, enraciné dans la tradition hébraïque, mais habité d’une parole neuve, bouleversante, qui transcende la Loi.

Mais un autre texte se tient à part : l’Évangile de Jean.

Là où les synoptiques montrent l’homme, Jean révèle le mystère. Son Jésus est l’incarnation du Verbe, la lumière avant la lumière, celui qui parle en énigmes et se tient au seuil du divin.

Cet Évangile, à la fois poétique et initiatique, semble s’adresser non plus seulement à la foi du croyant, mais à la conscience de l’initié. C’est le texte du regard intérieur, le plus proche de la gnose.

Au-delà, une multitude de récits apocryphes — l’Évangile de Thomas, de Philippe, de Marie, ou encore celui de Judas — dévoilent un visage encore différent : celui d’un Jésus enseignant le secret du Royaume à quelques disciples privilégiés, non dans les temples, mais dans le silence du cœur. Ces textes, longtemps rejetés par l’orthodoxie, témoignent de la richesse et de la diversité du christianisme primitif, où chaque communauté cherchait à saisir sa propre part du mystère.

Le Jésus de l’Histoire

Derrière les textes, demeure la question : qui fut l’homme Jésus ?

Était-il Juif, fils de la Loi, fidèle à la Torah ? Sans doute.

Mais peut-être aussi Essénien, initié à la discipline du désert, à la pureté et au silence ?

Certains le voient en roi caché, héritier d’une lignée davidique ; d’autres en rabbin visionnaire, réformateur d’un judaïsme enfermé dans ses règles.

Et d’autres encore l’imaginent marié, uni à Marie-Madeleine, figure d’une féminité spirituelle que l’Église finira par occulter.

Quelle fut la relation entre Jésus et cette femme que les Évangiles disent « la première à voir le Ressuscité » ?

Compagne, disciple, égale ?

Leur lien, empreint d’une intensité presque sacrée, traverse les siècles comme une flamme qu’aucun dogme n’a pu éteindre.

Mais pourquoi le Sanhédrin le condamna-t-il ? Était-ce pour blasphème, ou pour menace politique ?

Et quel rôle joua Claudia Procula, l’épouse de Ponce Pilate, dont la tradition dit qu’elle fut touchée en rêve par la lumière du Nazaréen ?

La mort de Jésus, rapide, presque trop rapide, interroge encore : fut-elle une exécution ou un simulacre ? Un sacrifice ou une disparition ?

Le Jésus Mystère

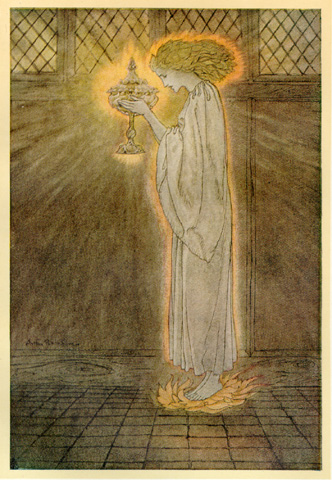

De sa mort naît le plus grand des secrets.

Est-il ressuscité, comme le proclame la foi, ou a-t-il survécu à ses blessures, caché par les siens ?

Certains textes anciens évoquent un jumeau, Thomas, le Didyme — « le double » —, comme si l’histoire elle-même hésitait entre deux visages d’un même être.

D’autres traditions, venues du Sud de la Gaule, murmurent qu’après la crucifixion, Marie-Madeleine aurait conduit en exil la lignée du Maître, accostant sur les rivages de Provence.

De là, la légende court à travers les siècles : celle d’un sang royal, d’une descendance secrète, du « Sang Real », le Saint Graal.

Si tel était le cas, où reposerait aujourd’hui la dépouille de celui qu’on nomma « Roi des Juifs » ?

Nulle tombe ne l’a jamais livrée, car le Christ historique s’est fondu dans le Christ cosmique, et l’homme est devenu symbole.

Le Jésus Politique

Au fil du temps, le message du prophète fut reconstruit, transformé en doctrine.

Sous la plume de Saint Paul, Jésus devient le Christ universel, figure rédemptrice dont la mort et la résurrection servent de clef au salut de l’humanité.

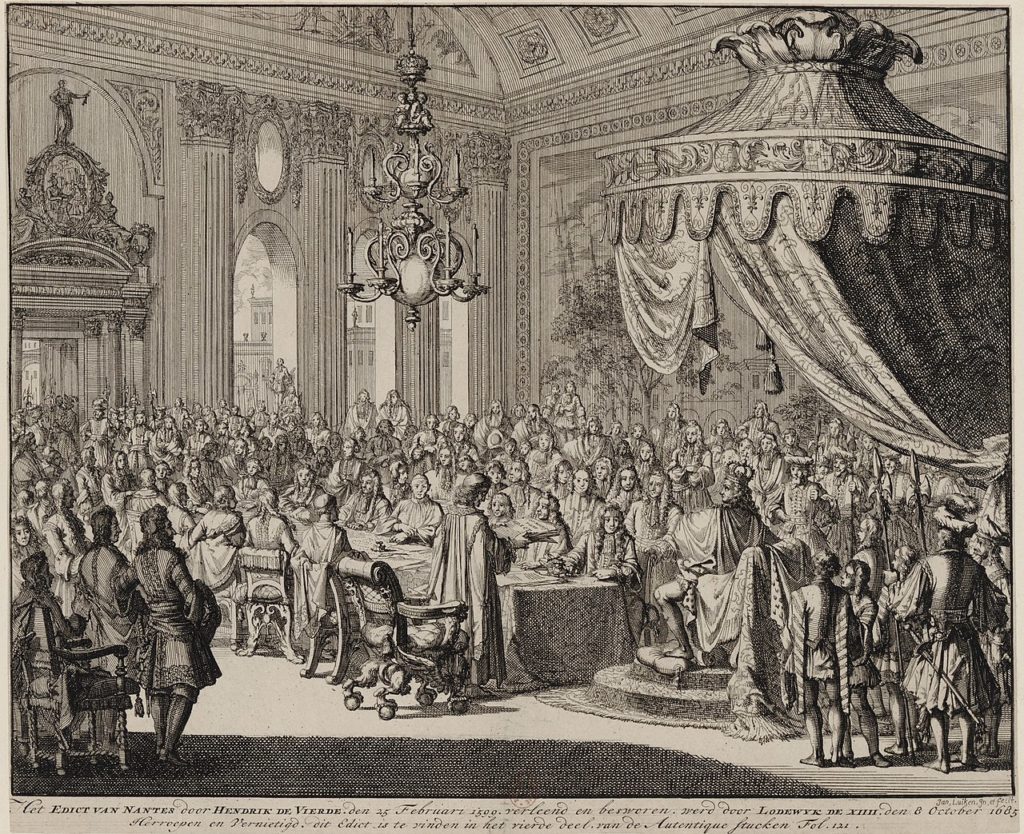

Puis vient le Concile de Nicée (325), où l’empereur Constantin impose une foi unifiée : la nature divine du Christ y devient dogme, et les Évangiles apocryphes sont rejetés.

Irénée de Lyon, missionné pour défendre l’orthodoxie, fixe les quatre Évangiles « véritables » et ferme la porte à toute autre lecture.

Dès lors, la Gaule — puis la France — devient la fille aînée de l’Église, terre stratégique où se bâtit la puissance de Rome.

Mais cette alliance entre le spirituel et le temporel n’éteint pas les voix dissidentes : Wisigoths, Cathares, Templiers, puis Protestants seront tour à tour accusés d’hérésie pour avoir cherché à retrouver la pureté du message premier.

De l’édit de Nantes à sa révocation, du sang des martyrs à la lente naissance des Lumières, le christianisme de pouvoir s’éloigne de la parole d’amour qu’il prétend servir.

Et pourtant, l’histoire recommence :

Le concile Vatican II, au XXe siècle, tente un nouveau souffle — ouverture, dialogue, retour à l’humain.

Mais les découvertes de Nag Hammadi, les manuscrits retrouvés du désert, ramènent à la surface les paroles cachées, les vérités gnostiques étouffées depuis deux millénaires.

Et aujourd’hui, à l’aube d’un nouveau cycle, renaît le mouvement de l’éveil : non plus celui d’une religion, mais celui d’une conscience.

Car le véritable Christ, peut-être, n’a jamais quitté le monde : il sommeille en chacun de nous, attendant que l’homme se souvienne de sa propre lumière.