Le tombeau de Talpiot

La découverte fortuite d’un tombeau oublié

Le 28 mars 1980, dans le quartier de Talpiot, au sud de Jérusalem, des ouvriers effectuant des travaux de construction font une découverte inattendue. Un dynamitage accidentel met au jour l’entrée d’un tombeau taillé dans la roche, intact depuis près de deux mille ans.

La cour et l’antichambre furent endommagées par les bulldozers, mais la chambre funéraire principale et sa façade décorée d’un fronton triangulaire orné d’un chevron centré par un disque demeurèrent miraculeusement préservées.

Alertées, les autorités israéliennes confient la fouille d’urgence à une équipe dirigée par Amos Kloner, archéologue à l’université Bar-Ilan, spécialiste des sépultures de l’époque du Second Temple. Sous sa direction, Joseph Gath mène l’exploration, tandis que Shimon Gibson en dresse les relevés topographiques. Quinze jours plus tard, le 14 avril 1980, le site est refermé et scellé sous une dalle de béton.

Le rapport officiel déposé à l’Israel Antiquities Authority (IAA) conclut qu’il s’agit de la tombe d’une famille juive aisée pratiquant le rite de l’ossilegium, consistant à recueillir les ossements d’un défunt dans un ossuaire après décomposition. L’affaire semble alors close.

Mais elle ne l’était pas.

Des noms qui font vaciller l’Histoire

Près de trente ans plus tard, le 4 mars 2007, la chaîne Discovery Channel diffuse un documentaire produit par James Cameron et réalisé par Simcha Jacobovici : Le Tombeau de Jésus.

Le film relance une thèse vertigineuse : et si la tombe de Talpiot était celle de Jésus et de sa famille ?

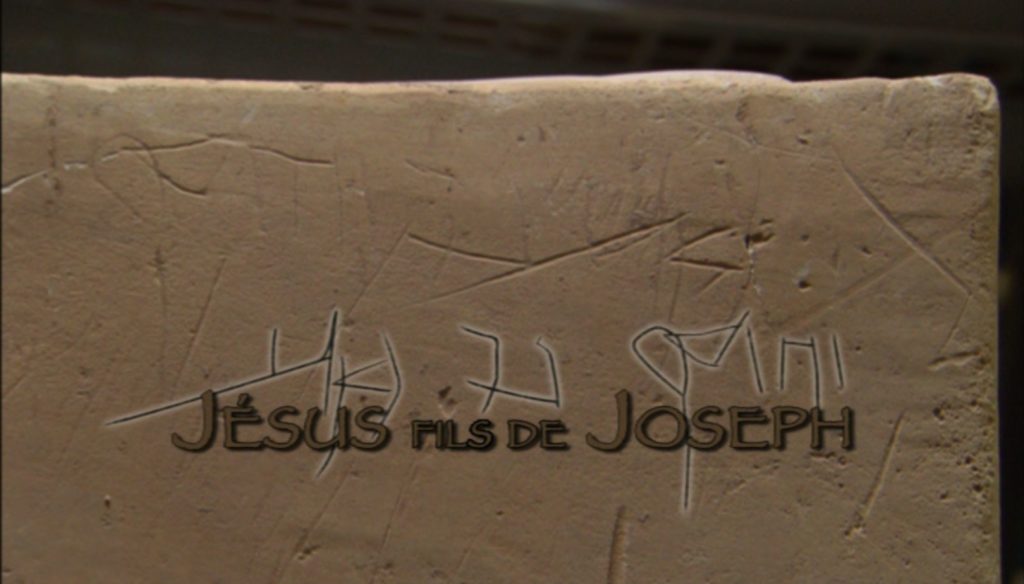

Jacobovici s’appuie sur les inscriptions découvertes sur les ossuaires de 1980 et 1981, dont les traductions araméennes et grecques font frémir :

- Yeshua bar Yehosef – « Jésus fils de Joseph »

- Maria – « Marie »

- Yose – diminutif de Joseph

- Yehuda bar Yeshua – « Judas fils de Jésus »

- Matiyahu – « Matthieu »

- Mariamenou Mara – « de Marie, appelée aussi Mara »

Ces noms, tirés à la fois des Évangiles canoniques et des textes apocryphes, semblent esquisser la constellation d’une famille sacrée : Jésus, Marie, Marie-Madeleine, un fils nommé Judas…

Les analyses ADN : la piste de l’union sacrée

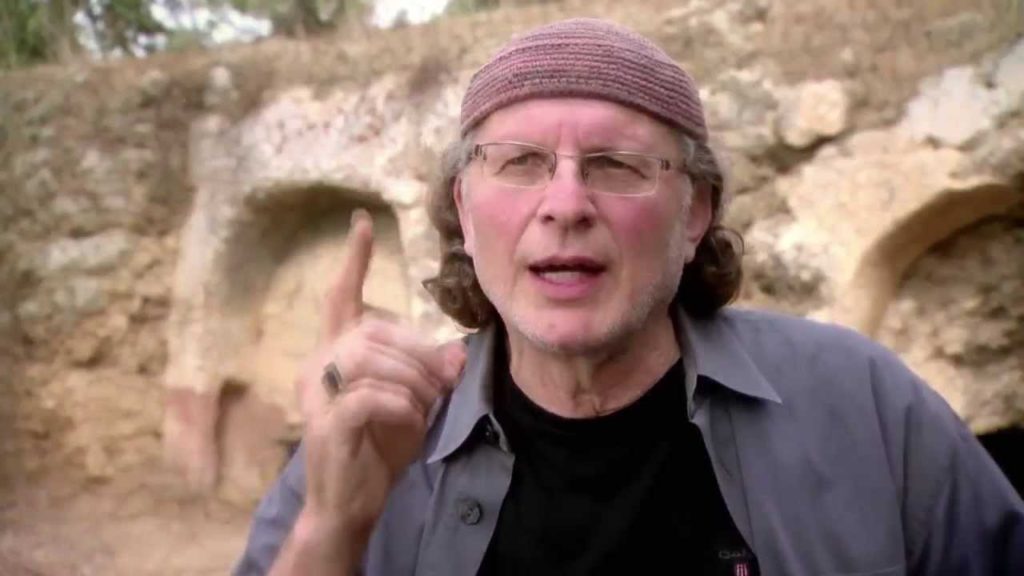

Jacobovici obtient de l’IAA l’autorisation d’examiner à nouveau certains ossuaires, notamment ceux portant les inscriptions « Jésus fils de Joseph » et « Marie qui est Mara ».

Image issue du documentaire « Le Tombeau de Jésus »

Des prélèvements microscopiques révèlent la présence de résidus organiques et de fragments osseux. Les analyses d’ADN mitochondrial, confiées à un laboratoire canadien, concluent à deux individus de sexes opposés n’ayant aucun lien de parenté maternelle.

Pour Jacobovici, la déduction s’impose : s’ils ne sont pas apparentés par le sang mais reposent côte à côte dans un tombeau familial, ils étaient probablement époux.

Et l’ossuaire portant l’inscription « Judas fils de Jésus » pourrait bien être celui de leur enfant.

Une hypothèse renversante, aux implications vertigineuses :

Et si Jésus de Nazareth et Marie de Magdala avaient été unis, non seulement spirituellement, mais charnellement ?

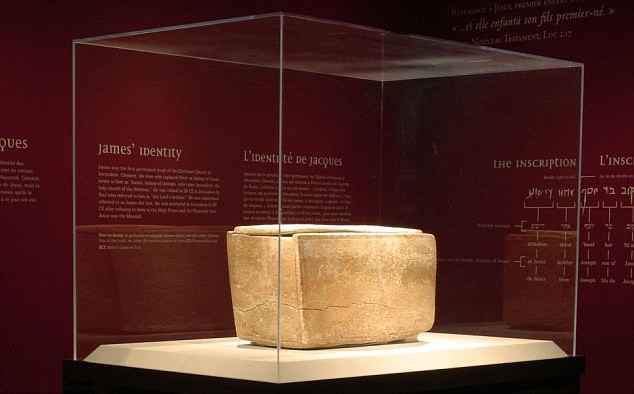

L’ossuaire de Jacques : la pièce manquante du puzzle

En 2002, un nouvel élément surgit. L’épigraphiste français André Lemaire découvre dans la collection du célèbre antiquaire Oded Golan un ossuaire portant l’inscription :

« Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ».

Une formule inédite, car les inscriptions funéraires ne mentionnent presque jamais les frères.

Lemaire s’interroge, mais l’objet est rapidement suspecté de falsification.

Pourtant, un détail intrigue Jacobovici : lors de la fouille de 1980, dix ossuaires avaient été recensés à Talpiot… mais les archives officielles n’en mentionnent que neuf. Le dixième aurait disparu.

Des analyses comparatives de patine — cette fine couche minérale propre à chaque tombe — révèlent une correspondance parfaite entre l’ossuaire de Jacques et ceux de Talpiot.

Le verdict est sans appel : l’ossuaire “Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus” provient bien du tombeau de Talpiot.

Si cela est exact, nous serions alors en présence de la sépulture collective de la famille de Jésus :

Jésus, Marie, Marie-Madeleine, Jacques, Joseph, Judas…

Une lignée entière, silencieuse, enfouie sous les fondations modernes de Jérusalem.

Le second tombeau : la trace du judéo-christianisme primitif

En 1981, un second tombeau est découvert à une soixantaine de mètres du premier. Resté inexploré durant des décennies, il est finalement examiné par Jacobovici à l’aide de caméras endoscopiques et d’un bras robotisé.

Parmi les ossuaires filmés, l’un attire l’attention : un grand motif gravé représentant un poisson ou une baleine recrachant un homme.

Image issue du documentaire « Mystérieux Tombeau de Jérusalem » – Simcha Jacobovici

Cette image évoque immédiatement le prophète Jonas, englouti puis sauvé des flots — symbole de la résurrection dans la tradition chrétienne primitive. Or, ce type de représentation est rarissime dans les sépultures du Ier siècle.

Pour plusieurs chercheurs, ce tombeau témoigne d’un judéo-christianisme très ancien, enraciné à Jérusalem dès les premiers temps du culte du Christ.

Jacobovici y voit même la tombe de Joseph d’Arimathie, l’homme qui, selon les Évangiles, offrit à Jésus son propre tombeau. Peut-être aurait-il fait creuser ce second caveau pour lui-même, sur sa propre propriété, à Talpiot.

Le symbole du chevron : la signature d’une foi oubliée

Sur le fronton du premier tombeau de Talpiot figure un chevron gravé, centré d’un point, dont la signification demeure mystérieuse. Jacobovici avance qu’il pourrait s’agir de l’un des tout premiers symboles chrétiens, antérieur à la croix.

On retrouve en effet des motifs similaires sur d’autres ossuaires anciens, notamment celui attribué à Simon de Cyrène, le porteur de croix.

Or, ce symbole ne serait pas unique à Jérusalem. Lors d’une visite au Musée Lorrain de Nancy, une stèle funéraire attire l’attention : elle porte le même chevron surmontant un personnage aux bras levés.

Le texte accompagnant l’œuvre précise :

« Identifiée comme tombe chrétienne, cette stèle est considérée comme l’un des plus anciens témoignages figurés du christianisme en Lorraine. »

De datation incertaine — fin du IVᵉ ou début du Vᵉ siècle —, elle témoigne peut-être de la présence des premiers judéo-chrétiens sur le sol gaulois.

Serait-ce la trace d’une mystérieuse filiation spirituelle reliant les premiers disciples du Christ aux communautés chrétiennes primitives d’Occident ?

Les questions qui dérangent

Si les hypothèses de Simcha Jacobovici s’avéraient fondées, les fondements mêmes du christianisme historique s’en trouveraient bouleversés.

Elles posent une série de questions vertigineuses :

- Jésus n’aurait-il pas été inhumé, et non ressuscité ?

- Marie-Madeleine serait-elle morte à Jérusalem, et non en Gaule ?

- Jésus et Marie-Madeleine auraient-ils partagé une union, un mariage ?

- Auraient-ils eu un fils, nommé Judas ?

- Et si L’Énigme Sacrée et Le Da Vinci Code contenaient, sous la fiction, une part de vérité ?

À Talpiot, sous le béton moderne, repose peut-être l’un des plus grands secrets de l’histoire religieuse : la mémoire d’un Jésus homme, père, époux — et d’une famille dont la lignée aurait traversé le temps dans le silence du roc et de la foi.