Le Mystère du Baphomet : entre procès, hérésie et quête de sagesse

Avant d’évoquer le Baphomet, il faut se souvenir de ce qu’était l’Ordre du Temple.

Fondé au début du XIIᵉ siècle, autour de 1119, par Hugues de Payns et quelques chevaliers pieux, l’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon — plus connu sous le nom de Templiers — naquit dans l’ombre des Croisades.

Leur mission première : protéger les pèlerins en Terre Sainte.

Mais bientôt, leur influence grandit. Moines et guerriers à la fois, les Templiers devinrent banquiers, diplomates, bâtisseurs. Leur puissance, leur richesse et leur indépendance finirent par inquiéter rois et papes.

Et c’est ainsi qu’un matin d’octobre 1307, le vendredi 13 — jour maudit s’il en est —, les portes du Temple furent forcées. L’arrestation de tous les frères fut ordonnée par Philippe le Bel, sous l’accusation d’hérésie.

Le procès des Templiers

Les chefs d’accusation étaient aussi graves que multiples :

- Renier le Christ et cracher sur la croix ;

- Pactiser avec les infidèles, les « mahométans » ;

- Se livrer à des pratiques impies ;

- Et surtout, adorer une idole étrange, appelée Baphomet.

Sous la torture, certains frères avouèrent. D’autres se rétractèrent.

Parmi eux, un sergent occitan nommé Gaucérant, du bailliage de Montpezat-du-Quercy, confessa avoir vénéré une « image baphométique ».

Lui seul, toutefois, employa ce terme dans les interrogatoires.

Mais que cachait ce mot mystérieux ? Était-ce une invention, une déformation, ou le souvenir d’un rite oublié ?

Le mystère du mot “Baphomet”

Certains historiens y virent une corruption du nom de Mahomet, le prophète de l’Islam.

Et de fait, dans un texte occitan, on peut lire :

“E Bafomet obra de so poder” — « Et Mahomet fait briller sa puissance ! »

Ainsi, le Baphomet pourrait n’être, à l’origine, qu’une accusation commode : celle de collusion avec l’ennemi musulman, dans un contexte où les Templiers, longtemps présents en Orient, entretenaient une diplomatie subtile avec les Sarrasins.

Mais si tout cela n’était qu’un prétexte ? Une manœuvre pour discréditer un Ordre devenu trop puissant, trop indépendant du pouvoir royal et pontifical ?

Les “têtes” du Temple

Pourtant, plusieurs procès-verbaux évoquent l’existence de têtes ou d’idoles vénérées par les Templiers.

En avril 1310, un document officiel mentionne :

« Ils adoraient ces idoles, ou cette idole, la vénéraient comme Dieu, comme leur Sauveur, spécialement dans leurs grands chapitres. Ils disaient que cette tête pouvait les sauver, les rendre riches… »

Le frère Larchant, interrogé dès octobre 1307, affirma en avoir vu une à Paris : une tête barbue, objet de révérence et de baisers, appelée « le Sauveur ».

Un autre dignitaire, Hugues de Payraud, déclara à Montpellier :

« Cette tête humaine, je l’ai vue, tenue, palpée. Je l’adorais de la bouche, mais non du cœur. »

Les témoignages se multiplient, souvent contradictoires :

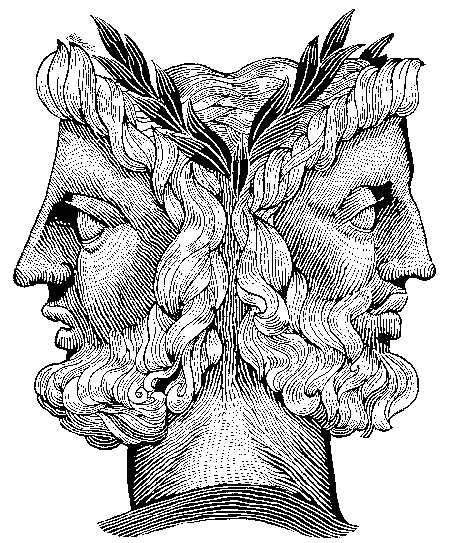

certains parlent d’une tête masculine, jeune ou vieille ; d’autres d’une figure féminine, semblable à une fée ou à la Vierge ; parfois même d’un visage à deux ou trois faces, tel Janus — symbole de dualité.

La tête de Guillaume Pidoye

Un inventaire plus précis nous vient du frère Guillaume Pidoye, administrateur général de l’Ordre, chargé de la garde des reliques.

Contraint par les enquêteurs, il remit une grande tête de femme, ornée d’or et d’argent.

À l’intérieur, on trouva un crâne humain, enveloppé d’un linge blanc et d’un voile rouge.

La taille correspondait à celle d’une jeune fille.

Sur le socle, une inscription : Caput LVIII — la « tête numéro 58 ».

Pidoye jura qu’il n’en existait pas d’autre.

Alors, cette tête vénérée, n’était-elle qu’une relique sainte ? Une représentation symbolique ? Ou bien l’écho d’un culte plus ancien, plus secret ?

Origines symboliques du Baphomet

Le terme « Baphomet » réapparaît rapidement dans la littérature postérieure à la chute du Temple.

Certains érudits du XVIIᵉ siècle y virent une altération du grec Baphé-métous — « le baptême de la sagesse ».

L’écrivain Gérard de Sède proposa une autre étymologie : Bapheus métè, le « teinturier de la Lune », expression alchimique désignant la transmutation.

Dans les deux cas, le sens rejoint celui d’un rite initiatique, celui d’une purification par la connaissance. De là à voir les Templiers comme des alchimistes cherchant la pierre cachée — la lapis philosophorum — il n’y avait qu’un pas.

Certains le franchirent, y discernant une dimension ésotérique et hermétique, bien plus profonde que l’hérésie dont on les accusait.

La symbolique de la tête

Qu’était donc ce visage vénéré ?

Les descriptions oscillent entre les pôles du masculin et du féminin, du vieillard et de l’enfant, de l’homme et de la femme — jusqu’à l’androgyne.

Tout semble indiquer une symbolique gnostique : la fusion des contraires, l’union des principes, la réconciliation du ciel et de la terre.

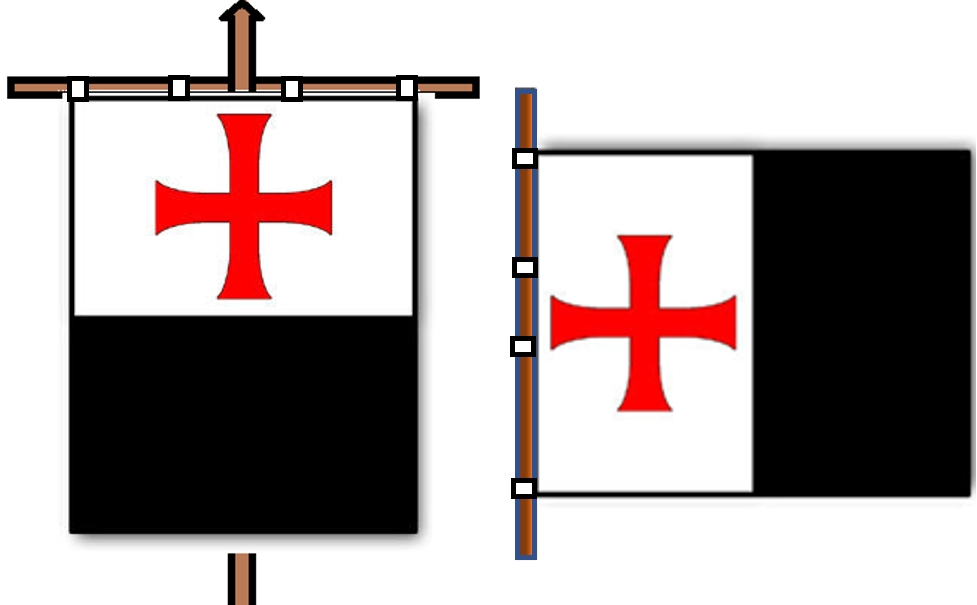

Le noir et le blanc du Beaucéan templier, les deux cavaliers sur un même cheval du sceau de l’Ordre, tout évoque cette tension alchimique entre dualité et unité.

Dès lors, on peut imaginer qu’au sein du Temple existait un collège intérieur, un cercle initiatique réservé aux frères les plus instruits, gardiens d’un savoir secret — peut-être hérité des cathares, des soufis, ou des écoles de sagesse orientales. Ce collège se réunissait il dans quelque crypte interdite, où trônait la mystérieuse tête, symbole du Verbe caché ?

Et surtout : a-t-il survécu à la chute du Temple ?

Ces questions restent suspendues entre l’Histoire et le mythe.

Le Baphomet et la culture moderne

Depuis, le nom de Baphomet n’a cessé de hanter l’imaginaire occidental.

Dans certains rites maçonniques, notamment le 29ᵉ degré du Rite écossais ancien et accepté, il serait mentionné comme symbole de sagesse occulte, de transformation intérieure.

La culture populaire s’en est emparée à son tour :

- Le jeu vidéo Les Chevaliers de Baphomet débute par l’assassinat d’un certain Pierre Plantard, clin d’œil au Prieuré de Sion.

- Dans Gabriel Knight III de Jane Jensen, un démon à l’aspect du Baphomet se dresse comme gardien d’un secret ancien.

Et dans Les Compagnons d’Éleusis d’Alain Page, l’énigmatique idole réapparaît sous la plume d’un hermétiste-initié, symbole d’une sagesse oubliée.

Entre ombre et lumière Qu’était donc le Baphomet ? Une invention inquisitoriale ? Une relique sacrée ? Un symbole gnostique ?

Peut-être tout cela à la fois.

Mais il demeure, à travers les siècles, l’icône d’une vérité interdite : celle d’un Ordre qui, sous le glaive du roi et du pape, emporta dans sa chute le secret de la Connaissance totale, celle qui unit la foi, la raison et la lumière intérieure.