La mystérieuse Héléna Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky voit le jour le 31 juillet 1831 à Ekaterinoslav, en Ukraine, alors province de l’Empire russe.

Issue d’une famille noble, petite-fille d’un gouverneur et fille d’un officier, elle grandit dans un univers cultivé, imprégné de lectures, de récits mystiques et de symboles.

Dès son plus jeune âge, elle manifeste un tempérament incandescent : fantasque, indomptable, sujette au somnambulisme, capable de pressentir des événements avant qu’ils ne surviennent.

On dit qu’elle possède un pouvoir étrange sur les animaux, qu’elle apaise d’un regard ou d’un geste.

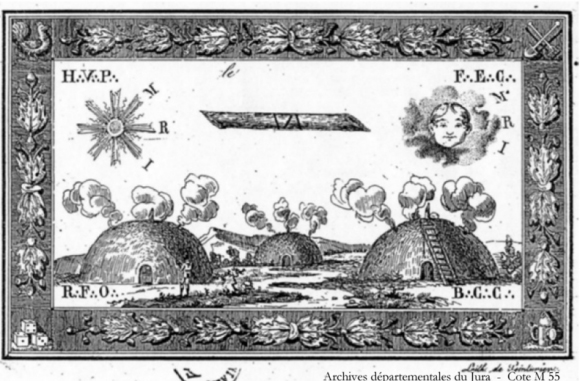

Dans la vaste bibliothèque de son grand-père, elle découvre à quinze ans les traités de Franc-maçonnerie, d’occultisme, de magnétisme et de philosophie hermétique.

Douée pour les langues — elle parle couramment le russe, l’allemand, le français et l’anglais —, elle développe très tôt une pensée libre, affranchie des dogmes religieux et des conventions sociales.

Tout annonce déjà la femme de rupture qu’elle deviendra.

Un mariage pour la liberté

À dix-sept ans, Helena est mariée à un homme de quarante ans, le vice-gouverneur de la province d’Erivan.

Ce mariage arrangé, qu’elle ne consommera jamais, n’a qu’un but : obtenir son indépendance.

Très vite, elle s’enfuit, refusant les chaînes d’une union imposée, et s’élance seule sur les routes du monde.

L’appel du voyage et de l’invisible

Dès 1848, elle entame une série de voyages extraordinaires, financés par son père.

De l’Europe à l’Asie, elle rencontre des sorciers, des rebouteux, des chamans de Mongolie et d’Inde, des lamas du Tibet.

Elle traverse l’Angleterre, l’Amérique, la Grèce, l’Égypte, s’initiant à des traditions mystiques variées, absorbant les croyances et les savoirs comme une éponge cosmique.

Chaque pays devient pour elle un miroir de l’âme humaine, un fragment de la vérité universelle qu’elle cherche avec ardeur. En 1858, elle séjourne en France et en Allemagne — deux escales européennes qui, bien des années plus tard, laisseront des traces profondes dans la genèse du mouvement ésotérique germanique.

L’initiation des Mahatmas

De 1865 à 1873, Blavatsky reprend la route pour une seconde odyssée spirituelle.

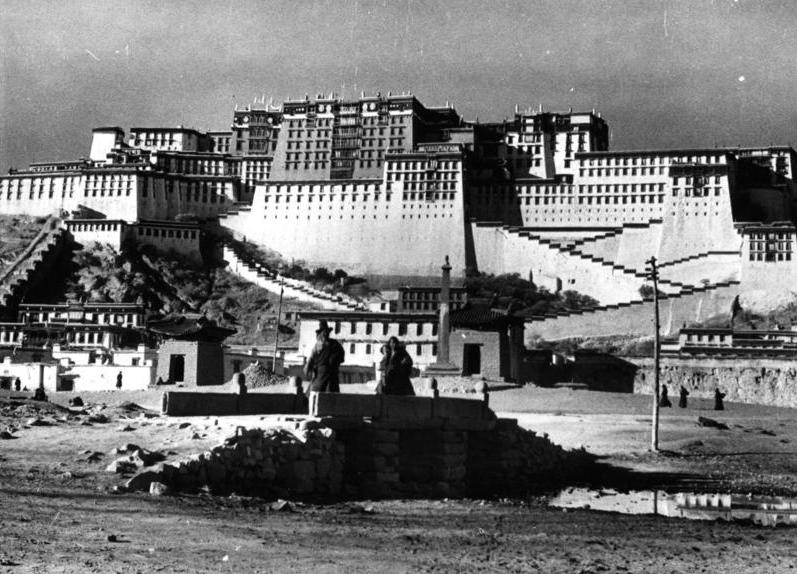

Elle prétend avoir pénétré au cœur du Tibet, contrée alors interdite aux étrangers, où elle aurait été initiée par des Mahatmas, des maîtres de sagesse appartenant à la Grande Fraternité Blanche — gardiens invisibles de la connaissance universelle.

Elle affirme entretenir avec eux des communications spirituelles, des échanges d’âme à âme, par delà le temps et l’espace. De la Grèce à la Syrie, des Balkans à l’Égypte, elle s’imprègne de toutes les traditions initiatiques.

En Italie, elle serait même passée par le Carbonarisme, société secrète à la fois politique et mystique, héritière de la Franc-maçonnerie et moteur de l’unité italienne.

En 1868, elle retourne en Inde, puis au Ladakh, où elle rencontre son maître spirituel, le Mahatma Koot Hoomi.

De 1868 à 1870, elle reçoit ses enseignements : discipline de l’esprit, loi du karma, mystères des cycles cosmiques.

L’Amérique et la naissance de la Société Théosophique

En 1873, à quarante-deux ans, Helena s’installe à New York.

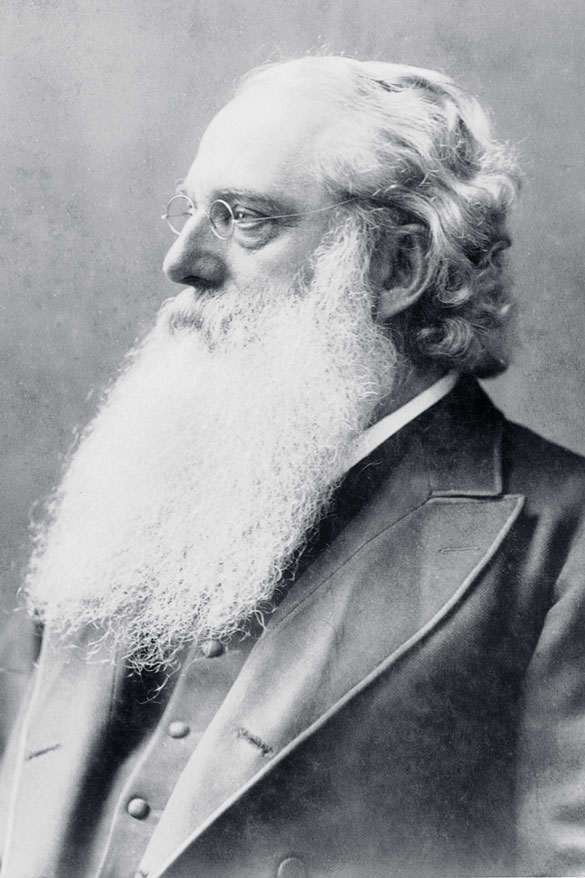

C’est là qu’elle rencontre celui qui deviendra son allié et son ami : le colonel Henry Steel Olcott, avocat, franc-maçon et passionné de spiritisme.

Avec lui, et un troisième compagnon, William Quan Judge, elle fonde la Société Théosophique.

Leur ambition est triple :

- Former un noyau de fraternité universelle, sans distinction de race, de sexe, de caste ou de croyance ;

- Encourager l’étude comparée des religions, des philosophies et des sciences ;

- Explorer les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l’homme.

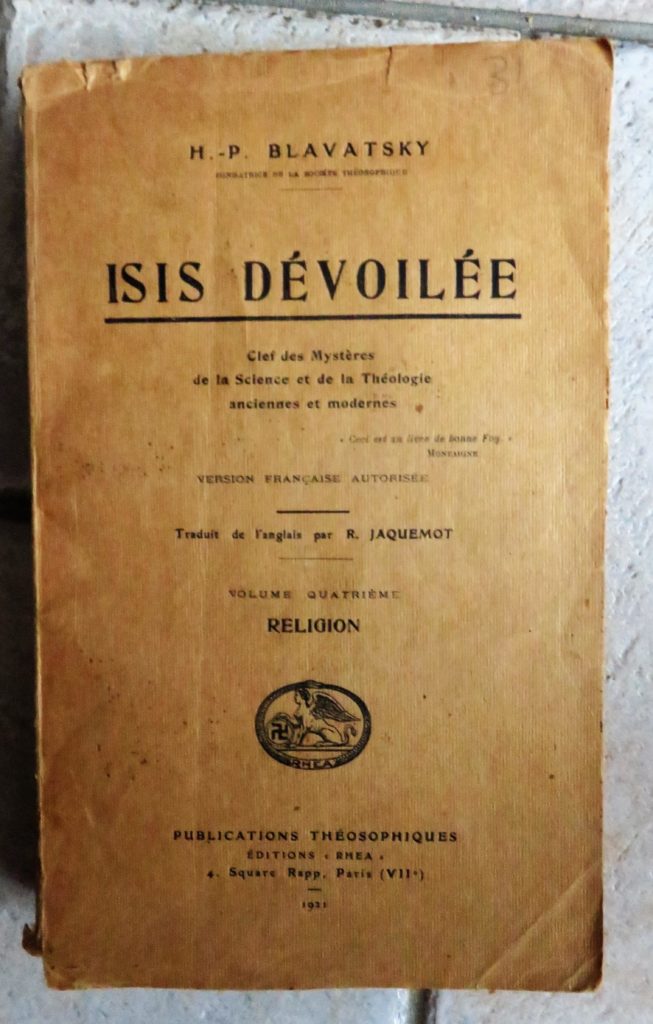

En 1877, Blavatsky publie à New York son premier grand ouvrage, Isis dévoilée, en deux volumes — un traité monumental qui mêle érudition, mystique, symbolisme et science occulte.

Le succès est immédiat.

Elle devient la figure centrale d’un mouvement intellectuel nouveau, entre science spirituelle et religion universelle.

Adyar : le cœur de la Théosophie

En 1882, Helena Blavatsky s’installe à Adyar, près de Madras, en Inde.

Le lieu devient le centre mondial de la Société Théosophique, un foyer d’enseignement et de recherche où se croisent érudits, mystiques et réformateurs.

Elle y prône un retour à la sagesse orientale, la réconciliation entre science et spiritualité, et défend ardemment la libération de l’Inde du joug colonial britannique.

Son influence grandit : en mai 1889, elle reçoit la visite d’un jeune avocat indien en quête de sens — Mohandas Karamchand Gandhi.

Le futur Mahatma reconnaîtra plus tard que c’est à Blavatsky qu’il doit la révélation de sa conscience nationale et spirituelle.

La Doctrine Secrète : l’œuvre majeure

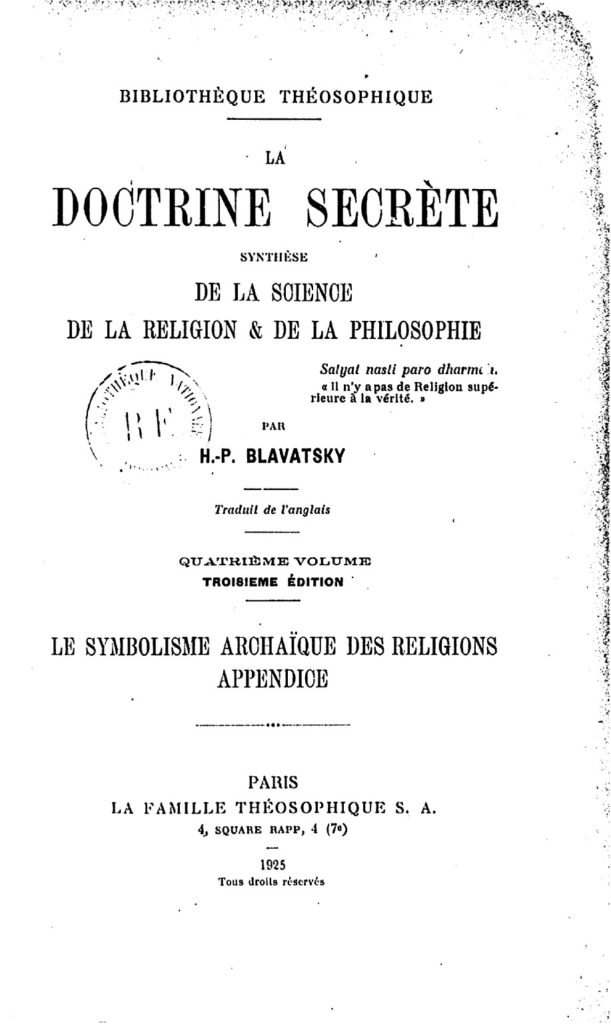

En 1888, elle publie son chef-d’œuvre : La Doctrine Secrète, inspirée du mystérieux Livre de Dzyan — un texte tibétain qu’elle prétend avoir étudié au Tibet.

Le mot Dzyan, en sanskrit, signifie « connaissance divine ».

Ce livre, dit-elle, n’est autre que le commentaire du Livre de Kiu-Té, manuel sacré du bouddhisme ésotérique.

Dans cet ouvrage monumental, Blavatsky expose sa vision du monde :

- la création de l’univers comme un processus cyclique,

- l’évolution spirituelle de l’humanité à travers sept races-racines,

- la croyance en une unité fondamentale entre tous les êtres vivants.

La Doctrine Secrète devient la bible de la pensée théosophique, un pont entre Orient et Occident, entre science et mystère, entre l’homme et le divin.

Les malentendus et les dérives Mais toute lumière projette son ombre.

Certains interprètes — surtout au XXᵉ siècle — détournent son œuvre.

Ses notions de « races-racines » et de « cycle aryen » seront récupérées, déformées et instrumentalisées par les théoriciens du racisme pseudo-scientifique.

Des idéologues tels que Rudolf von Sebottendorff, Karl Haushofer ou Dietrich Eckart, fondateurs de la Société de Thulé, s’en inspireront pour bâtir la mythologie ésotérique du nazisme.

Ce contresens tragique ternira durablement la mémoire de Blavatsky, qui prêchait pourtant l’unité spirituelle de l’humanité.

La fin d’un voyage terrestre

En mars 1884, elle revient en Europe, voyageant entre Marseille, Nice, Paris et Berlin.

Partout, elle laisse une empreinte durable dans les cercles occultistes et philosophiques.

En 1885, elle quitte définitivement l’Inde et se fixe à Londres, où elle continue d’écrire, malgré la maladie et la fatigue.

Le 8 mai 1891, à l’âge de cinquante-neuf ans, Helena Blavatsky s’éteint, emportée par une épidémie de grippe.

Elle est incinérée dans le Surrey, en Angleterre.

Mais sa pensée, elle, ne mourra jamais.

La Mère de la pensée ésotérique moderne

Helena Blavatsky demeure une figure paradoxale :

prophétesse et scandaleuse, mystique et rationaliste, pionnière d’une spiritualité mondiale à une époque de dogmes figés.

Elle a ouvert la voie à un dialogue nouveau entre l’Orient et l’Occident, entre la science et le sacré.

Son nom, aujourd’hui encore, résonne dans les cercles ésotériques comme celui d’une messagère de l’invisible, une femme qui osa rappeler à l’humanité que la vérité ne s’impose pas par la foi, mais se découvre dans la lumière intérieure.