Marie-Madeleine

La Présence lumineuse du Nouveau Testament

Parmi toutes les figures féminines du Nouveau Testament, aucune n’a suscité autant de passion, de controverses et de fascination que Marie-Madeleine.

Cité au moins douze fois dans les Évangiles, son nom traverse les siècles comme un murmure chargé de parfum, de larmes et de mystère.

Elle est appelée Marie de Magdala, du nom supposé de sa ville d’origine, ou encore Marie la Magdaléenne, figure à la fois historique et symbolique.

Les Évangiles la présentent comme une femme aisée, que Luc mentionne parmi celles qui soutenaient Jésus et ses disciples « de leurs biens ». Aux côtés de Jeanne, épouse de Chouza, intendant d’Hérode, et de Suzanne, elle fait partie du cercle intime, celui des fidèles qui accompagnent le Maître jusqu’à la croix.

Mais Luc précise également que Marie-Madeleine fut délivrée de sept démons. Sept — nombre de la totalité, de la transformation intérieure. Peut-être faut-il y lire moins une possession qu’une purification, une régénération spirituelle. De ce combat intérieur serait née la disciple la plus fidèle.

Et c’est à elle — à elle seule — que Jésus apparaît en premier après sa Résurrection.

Ce détail, souvent passé sous silence, bouleverse l’ordre des choses : le Christ ressuscité se manifeste d’abord à une femme. Une femme qui, selon la tradition, ne fuit pas, ne renie pas, mais veille au seuil du tombeau, fidèle jusqu’à l’aube.

Magdala, la Tour

Mais d’où vient cette mystérieuse Marie ?

Les archéologues peinent à trouver trace d’une ville nommée Magdala à l’époque du Christ.

Le mot pourrait venir de Magda, en araméen, ou de Migdal, en hébreu : la tour.

Ainsi, Marie de Magdala serait littéralement « Marie de la Tour ».

Cette étymologie ouvre une symbolique fascinante : la tour, lieu élevé d’où l’on voit au loin, lieu de veille et de prière, figure de l’âme dressée entre terre et ciel.

Elle serait donc la femme de la hauteur, la gardienne du lien vertical entre l’humain et le divin.

Marie-Madeleine et l’Église

Dans les premiers siècles, Marie-Madeleine est honorée comme une sainte majeure.

Hyppolite de Rome (170-235) la nomme « l’Apôtre des Apôtres », celle qui reçut la première la parole du Ressuscité et la transmit aux disciples incrédules.

Mais peu à peu, la tradition occidentale confond trois Marie :

- Marie de Magdala, la disciple fidèle ;

- Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe ;

- et la femme pécheresse qui oint les pieds du Christ.

Cette confusion, entretenue par Grégoire le Grand au VIᵉ siècle, fit de Marie-Madeleine la pécheresse repentie, archétype de la femme à sauver.

L’Orient, lui, n’a jamais mêlé ces figures : pour les Églises d’Orient, Marie-Madeleine reste disciple, non courtisane.

Grégoire de Tours (538-594) situe son tombeau à Éphèse, en Asie mineure. Les exégètes modernes, eux, estiment qu’elle ne quitta jamais la Palestine.

Pourtant, la légende, plus puissante que l’histoire, a tracé d’autres routes…

La Légende Dorée et la Provence Sacrée

Dès le Xe siècle, une tradition provençale — rapportée plus tard par Jacques de Voragine dans La Légende Dorée — raconte que Marie-Madeleine, après la mort du Christ, quitta la Terre sainte.

Sur une barque sans voile ni gouvernail, accompagnée de sa sœur Marthe et de sa servante Sara, elle aurait accosté sur les rivages de Provence, à Sainte-Marie-de-la-Mer.

De là, elle aurait évangélisé la région aux côtés de Saint Maximin, avant de se retirer dans une grotte solitaire de la Sainte-Baume, où elle vécut dans la prière et l’extase.

Chaque jour, dit-on, les anges la portaient jusqu’au sommet du mont pour qu’elle entende la messe céleste.

À sa mort, son corps aurait été déposé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où un reliquaire mystérieux veille encore sous la crypte.

Les Écrits Apocryphes et la Gnose

Les évangiles apocryphes et gnostiques livrent un autre visage de la Magdaléenne — non plus la pécheresse, mais la confidente initiée du Christ.

Dans le Codex de Berlin (fin du IIᵉ siècle), figure l’Évangile de Marie, où se déroule un dialogue intime entre Jésus et sa disciple.

Là, Marie enseigne les autres apôtres, et c’est Pierre lui-même qui conteste son autorité : « Le Maître aurait-il parlé en secret à une femme, et non à nous ? » — signe que son rôle dérangeait déjà.

Dans la Pistis Sophia, texte gnostique du IVᵉ siècle, Jésus s’adresse longuement à Marie-Madeleine, la désignant comme celle qui comprend.

Et dans l’Évangile de Philippe, elle est appelée « la compagne » de Jésus, « celle qu’il aimait plus que tous les disciples, et qu’il embrassait souvent sur la bouche ».

Un passage qui a fait couler des flots d’encre.

L’Épouse du Christ ?

Cette idée d’une union sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine, spirituelle ou charnelle, traverse les siècles.

Elle inspire des auteurs modernes comme ceux de L’Énigme Sacrée, puis le célèbre Da Vinci Code.

Mais elle n’est pas qu’un fantasme romanesque : plusieurs théologiens, tels Jürgen et Elisabeth Moltmann, y voient l’expression d’un mariage mystique, celui de l’âme et du Verbe, du féminin et du divin — « l’épouse du Christ en esprit ».

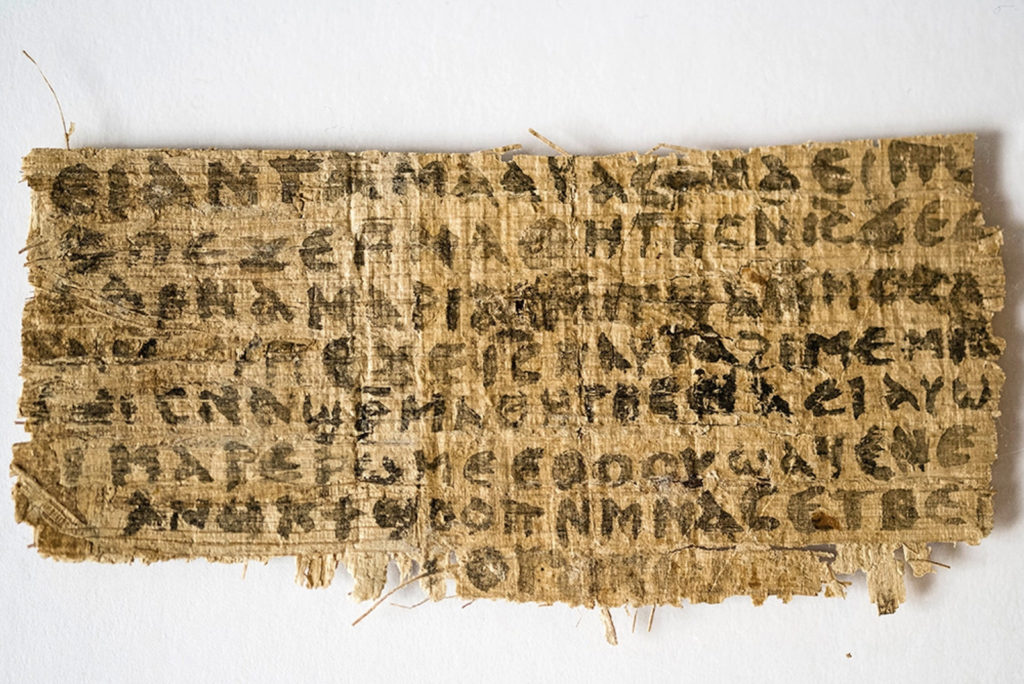

En 2012, la chercheuse Karen King (Harvard Divinity School) annonce la découverte d’un fragment copte du VIIIᵉ siècle, surnommé le Papyrus de “l’Évangile de la femme de Jésus”, où l’on peut lire ces mots :

« Ma femme… elle pourra être ma disciple. »

Bien que cette découverte soit controversée, elle relance la question : Marie-Madeleine fut-elle plus qu’une disciple ? Fut-elle la gardienne du secret le plus intime du Christ ?

La Femme et le Mystère

Aujourd’hui, l’Église, après des siècles d’ambiguïté, a réhabilité Marie-Madeleine.

Depuis Vatican II, elle est reconnue comme sainte à part entière, et sa fête est célébrée le 22 juillet.

Mais au-delà du culte, Marie-Madeleine demeure un archétype universel :

celui du féminin initiatique, de la gardienne du Verbe, de la femme qui connaît parce qu’elle aime.

Elle est la tour dressée dans la nuit, la voix du silence, la mémoire du secret.

Et peut-être, au fond, celle qui incarne le mieux ce que le Christ avait voulu révéler :

que la connaissance naît de l’amour,

et que le divin s’atteint par la fusion du cœur et de la lumière.