Les Esséniens

Qui étaient vraiment les Esséniens ?

Selon Flavius Josèphe, historien juif du Ier siècle, ils formaient, avec les Pharisiens et les Sadducéens, la troisième grande secte du judaïsme de la période du Second Temple.

Mais contrairement aux autres, ils vivaient en marge de la société, retirés dans le silence des déserts de Judée, loin des villes, des marchés et des querelles politiques.

Leur communauté, née vers le IIᵉ siècle avant notre ère, prônait une existence ascétique et rigoureuse, où chaque geste, chaque parole, chaque pensée devait refléter la pureté de la Loi mosaïque.

Ils vivaient dans la Judée romaine, dans des villages isolés, parfois dans des grottes.

Ils partageaient leurs biens, cultivaient la terre, pratiquaient la prière, la méditation et la guérison naturelle.

Pour eux, la Torah n’était pas seulement un texte sacré, mais un mode de vie absolu, une respiration spirituelle continue.

Les Esséniens attendaient la venue du Messie, mais pas d’un seul :

- un Prophète, annonciateur de la lumière divine,

- un Messie royal, héritier du trône de David,

- et un Messie sacerdotal, prêtre de la vérité spirituelle.

Trois visages pour un seul accomplissement — la restauration du Royaume de Dieu sur Terre.

Une résurrection moderne : Qumrân et les Manuscrits de la Mer Morte

L’histoire des Esséniens aurait pu rester une simple note dans les écrits de Flavius Josèphe, si le destin n’avait pas ressurgi du sable deux millénaires plus tard.

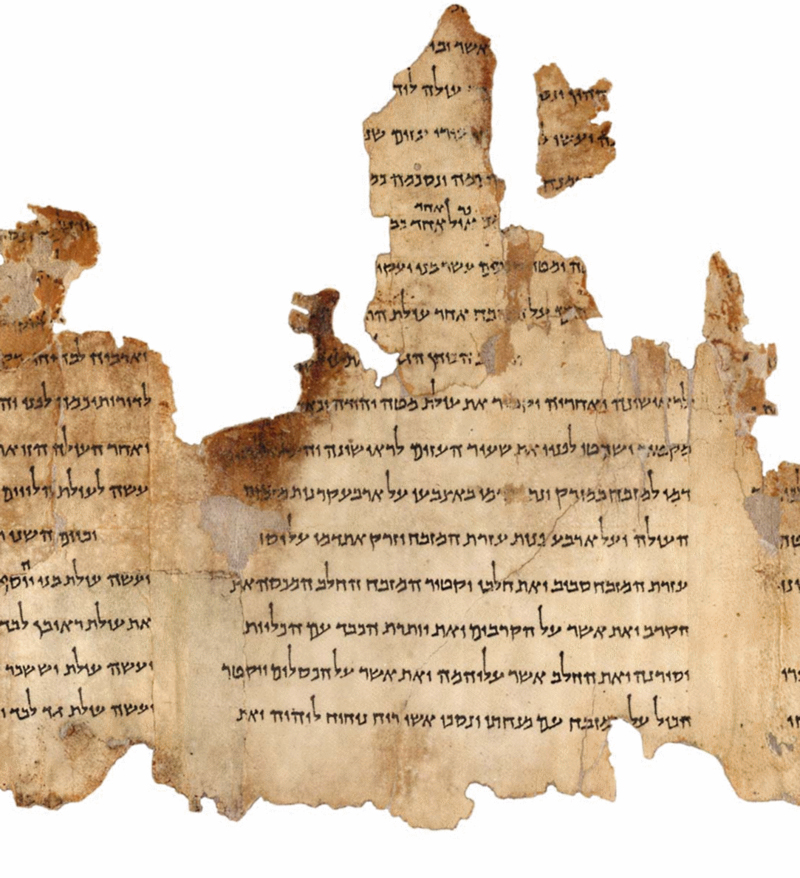

Entre 1948 et 1956, dans une grotte surplombant la Mer Morte, des Bédouins découvrent des jarres contenant des rouleaux de parchemin et de papyrus, aujourd’hui célèbres sous le nom de Manuscrits de Qumrân.

Près de 970 manuscrits sont mis au jour, la plupart fragmentaires, certains miraculeusement intacts.

Ils contiennent des textes bibliques, des écrits apocryphes, des commentaires mystiques et des règlements communautaires décrivant la vie d’une confrérie d’hommes voués à la pureté, vivant dans le désert en attendant la fin des temps.

Pour beaucoup, ces textes redonnent vie aux Esséniens — ou du moins à leur ombre.

Roland de Vaux, le gardien du secret

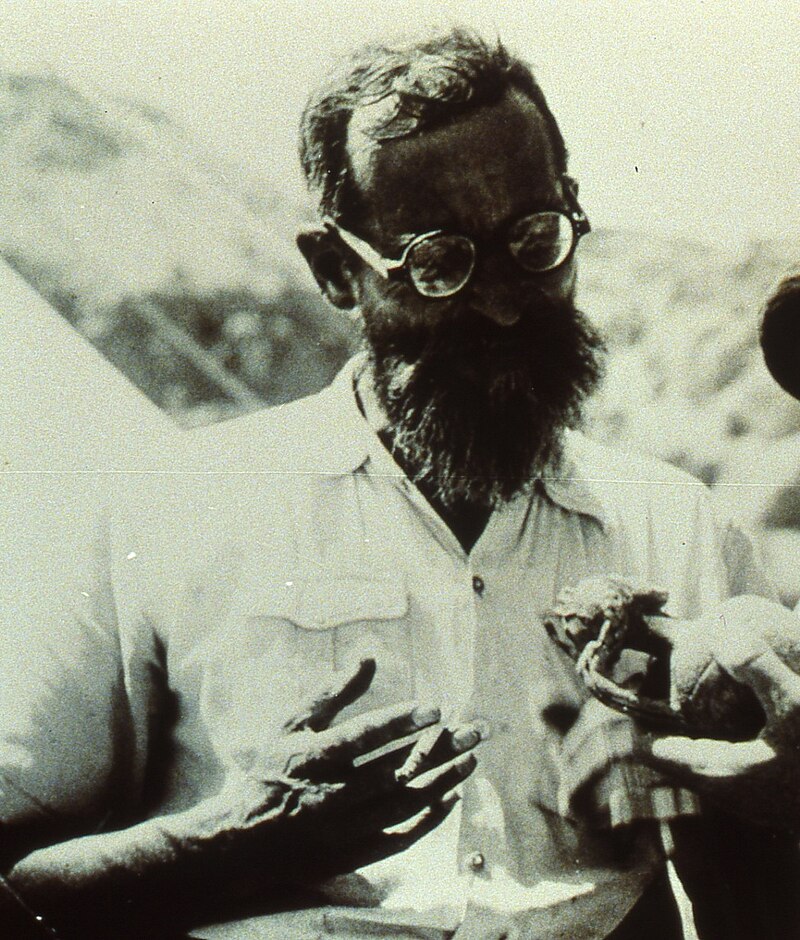

Le principal artisan de cette reconstitution est le père Roland de Vaux, dominicain français, directeur de l’École biblique et archéologique de Jérusalem.

C’est lui qui, à partir de 1949, prend la tête des fouilles de Qumrân et de l’équipe chargée d’étudier les manuscrits.

Son hypothèse — audacieuse et bientôt canonique — est claire :

le site de Qumrân aurait abrité une communauté essénienne, et les manuscrits seraient leurs textes sacrés.

De Vaux y voit un monastère avant l’heure, un centre de purification où des prêtres ascétiques copiaient les Écritures et attendaient le Maître de Justice.

Cette interprétation, vite adoptée par les institutions religieuses, relie habilement la mystique du désert à l’histoire biblique… tout en évitant les zones d’ombre du christianisme primitif.

Un contexte brûlant : après Nag Hammadi

Quelques années plus tôt, en 1945, d’autres manuscrits avaient bouleversé la chrétienté :

les textes gnostiques de Nag Hammadi, découverts en Égypte.

Ces écrits apocryphes, centrés sur Jésus, Marie-Madeleine et les enseignements secrets des premiers chrétiens, révélaient un visage du Christ bien différent de celui des Évangiles canoniques.

L’Église de Rome, prise de court, n’avait pu contrôler leur publication. Roland de Vaux, en attribuant les manuscrits de Qumrân aux Esséniens — et non à des communautés proches du christianisme naissant —, éloignait ainsi tout lien possible entre ces textes et Jésus.

La manœuvre, peut-être involontaire, eut un effet apaisant : Qumrân redevenait un chapitre du judaïsme ancien, et non une préhistoire du christianisme.

Le silence prolongé des manuscrits

Pourtant, une question persiste : pourquoi avoir tant tardé à publier les manuscrits ?

Les premiers déchiffrements sont achevés dès 1960, mais la diffusion intégrale n’interviendra que vers la fin du XXᵉ siècle — près de cinquante ans après leur découverte.

À titre de comparaison, les manuscrits de Nag Hammadi, trouvés en 1945, furent publiés dès 1956.

Ce long retard nourrit les soupçons : l’Église aurait-elle exercé des pressions pour contenir des révélations embarrassantes ?

Nul ne peut l’affirmer, mais l’ombre du Vatican plane sur cette affaire, comme sur tant d’autres où la foi croise la science.

Jésus était-il essénien ?

La question fascine depuis toujours.

Certains voient dans les Esséniens les précurseurs du message christique : partage, humilité, purification, prière, fraternité.

Jésus, dans sa jeunesse, aurait pu fréquenter leur milieu, peut-être même recevoir de leurs mains certaines initiations.

Mais son enseignement s’en distingue radicalement :

- il n’exclut pas les femmes, alors que les Esséniens vivaient dans une stricte séparation des sexes ;

- il prêche l’ouverture au monde, quand eux choisissent le retrait ;

- il prône la grâce, là où ils imposaient la pureté.

Plus encore, Jean le Baptiste, prêcheur du désert et maître de Jésus, semble lui, étroitement lié au mouvement essénien.

Il prônait le baptême purificateur, annonçait le Messie et dénonçait la corruption du Temple — autant de thèmes chers aux Fils de la Lumière de Qumrân.

Pour lui, Jésus pouvait bien être le Messie sacerdotal, celui de l’esprit, mais restait à venir le Messie royal, le souverain libérateur promis par les prophéties.

Des héritiers spirituels ?

Certains chercheurs ont tenté de relier la communauté essénienne au mouvement des Nazaréens, premier cercle autour de Jésus.

De nombreux points communs existent :

le culte du baptême, l’attente messianique, la fraternité, le refus du culte sacrificiel.

Mais l’esprit du Nazaréen est plus ouvert, plus tourné vers la compassion universelle que vers la pureté rituelle.

Les Esséniens furent peut-être les gardiens du flambeau, mais c’est Jésus qui porta la flamme dans le monde.

Des Esséniens modernes ?

Aujourd’hui encore, le nom des Esséniens n’a pas disparu.

Des mouvements contemporains, notamment au Canada et en France, revendiquent leur héritage spirituel.

Mais ces groupes, souvent fermés, hiérarchisés, se rapprochent davantage de structures sectaires que de communautés mystiques.

En France, la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a classé ces nouveaux Esséniens parmi les organisations à risque,

leur fonctionnement rappelant celui de l’Ordre du Temple Solaire, tristement célèbre dans les années 1990.

Ainsi, ce qui fut jadis un chemin de lumière s’est parfois transformé en un réseau d’ombres.

Les Fils de la Lumière

Les Esséniens demeurent l’un des mystères les plus fascinants du judaïsme ancien.

À la croisée du prophétisme et de l’initiation, ils furent peut-être les passeurs secrets entre l’Ancien et le Nouveau Testament.

Leur message, silencieux et pur, a traversé les siècles :

celui d’une humanité en quête de clarté dans un monde obscurci par les dogmes.