Le Comte de Saint-Germain

Qui était réellement le comte de Saint-Germain ?

Les historiens s’accordent à dire qu’il s’agissait d’un aventurier hors du commun, né probablement entre 1690 et 1710 — la légende fixe la date à 1691 — et mort le 27 février 1784 à Eckernförde, dans le duché de Schleswig. Musicien accompli, peintre talentueux, polyglotte, chimiste, alchimiste et diplomate, Saint-Germain demeure l’un des personnages les plus énigmatiques du XVIIIᵉ siècle.

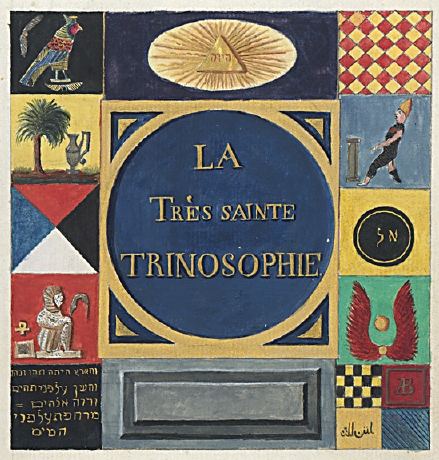

Entouré d’un halo de mystère, il aurait selon la tradition hermétique été l’auteur de La Très Sainte Trinosophie, ouvrage ésotérique majeur. On lui attribue également un secret bien plus prodigieux : celui de l’immortalité. Son nom, traversant les siècles, a inspiré écrivains, occultistes et artistes, de Voltaire à Blavatsky, de Dumas à Umberto Eco.

Une origine royale ?

Sa naissance demeure un secret jalousement gardé. Les témoignages les plus fiables — notamment ceux du prince Frédéric II de Hesse-Cassel, ami et protecteur du comte — laissent entendre qu’il pourrait être l’enfant illégitime du prince François II Rákóczi de Transylvanie et de la princesse Violante-Béatrice de Bavière, de la puissante maison de Wittelsbach. Élevé à Florence par Jean-Gaston de Médicis, dernier grand-duc de Toscane, il aurait grandi au cœur des arts, de la science et de l’ésotérisme.

D’autres hypothèses, tout aussi fascinantes, évoquent un fils caché de la reine d’Espagne Marie-Anne de Neubourg et du comte de Melgar. Quoi qu’il en soit, cette filiation supposée expliquerait sa haute éducation, sa culture universelle et le train de vie princier qu’il mena tout au long de sa vie. L’homme semblait appartenir à une caste à part, ni tout à fait noble, ni tout à fait roturière, mais visiblement initiée aux plus grands secrets du monde.

L’espion, le voyageur et l’initié

Installé à Londres vers 1743, Saint-Germain brille dans les salons aristocratiques où sa conversation, son jeu de violon et ses talents de chimiste font merveille. Pourtant, il y est arrêté comme espion jacobite. Libéré, il quitte la capitale en 1746, disparaît pendant une douzaine d’années et laisse place à toutes les spéculations.

Certains prétendent qu’il se serait retiré en Allemagne pour y poursuivre ses recherches alchimiques ; d’autres affirment qu’il aurait entrepris de longs voyages initiatiques jusqu’en Inde et au Tibet, où il aurait reçu l’enseignement des sages de l’Himalaya. Aucune preuve tangible n’en atteste, mais son érudition sur l’Orient laisse songeur : nul Européen de son temps ne semblait connaître avec autant de précision les traditions ésotériques asiatiques.

Le magicien de Chambord

Au début de 1758, Saint-Germain arrive à Paris à l’invitation du maréchal de Belle-Isle, fervent adepte de son mystérieux « élixir de longue vie ». Dans une lettre adressée à le marquis de Marigny, directeur des Bâtiments du Roi, il écrit :

« J’ai fait dans mes terres la plus riche et la plus rare découverte qu’on ait encore faite… J’y ai travaillé avec une constance qui n’a peut-être pas d’exemple depuis vingt ans. »

Il demande alors la jouissance d’une demeure royale pour y poursuivre ses travaux et offrir leurs fruits au Roi. Le château de Chambord, déserté depuis des années, lui est accordé. Il y installe ses assistants, ses ouvriers et surtout son laboratoire alchimique.

Mais le comte fréquente plus volontiers Paris que la Sologne. Introduit par la marquise de Pompadour, il devient rapidement un proche du roi Louis XV, qui le traite avec une affection rare. La Cour, fascinée et jalouse, voit en lui tantôt un mage, tantôt un charlatan, tantôt un initié.

La haine du duc de Choiseul

L’ascension du comte suscite la jalousie du puissant duc de Choiseul, ministre de Louis XV. Ce dernier, craignant son influence, orchestre une véritable campagne de discrédit. Il engage un comédien, nommé Gauve, pour imiter le comte et semer le ridicule dans les salons. Le faux Saint-Germain prétend avoir festoyé avec Alexandre le Grand, côtoyé Jésus, ou encore conseillé Charlemagne.

Mais le stratagème se retourne contre son auteur : la supercherie est dévoilée, et la légende du comte de Saint-Germain, l’homme immortel, s’en trouve paradoxalement renforcée.

Le diplomate secret

En 1760, Saint-Germain quitte précipitamment la France. Officiellement pour affaires personnelles ; en réalité, il est chargé d’une mission secrète par Louis XV : négocier la paix et un emprunt de trente millions de florins pour mettre un terme à la ruineuse guerre de Sept Ans.

Interceptant ses courriers, Choiseul le dénonce au roi comme espion de la Prusse. Prévenu à temps, le comte s’enfuit en Angleterre, puis en Hollande et enfin à Nimègue, où il acquiert une propriété et poursuit ses travaux de chimie.

Deux ans plus tard, il est à Saint-Pétersbourg, intime du comte Orlov, et, selon certaines sources, acteur discret du coup d’État qui porta Catherine II sur le trône de Russie. Après cela, les traces du comte se font plus rares, comme s’il s’était à nouveau fondu dans le voile de l’histoire.

La mort… ou l’évasion finale ?

Le 27 février 1784, à Eckernförde, dans le duché de Schleswig, le comte de Saint-Germain s’éteint chez son ami et protecteur, le prince de Hesse-Cassel. Il aurait eu, selon le témoignage de ce dernier, 93 ans. Pourtant, au fil des décennies, des témoins affirmeront l’avoir revu : à Venise, à Paris, à Berlin, parfois même un siècle plus tard. L’homme ne semblait pas soumis aux lois ordinaires du temps.

L’initié et son œuvre

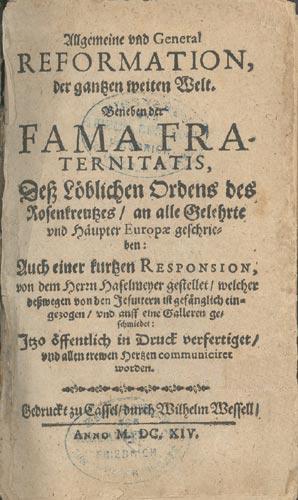

Son nom reste associé à La Très Sainte Trinosophie, manuscrit illuminé de symboles cabalistiques, d’allégories et de figures hermétiques. L’œuvre, découpée en douze chapitres et sept planches, évoque à la fois un voyage initiatique et un traité d’alchimie spirituelle.

Le texte, rédigé dans un langage volontairement obscur et multilingue — hébreu, grec, arabe, syriaque — s’adresse à un mystérieux « Philochale ». Certains y voient une fable initiatique sur la transmutation de l’âme, d’autres un manuel rosicrucien de perfection intérieure.

Pour certains chercheurs, ce livre serait en réalité l’œuvre du célèbre Cagliostro, alias Giuseppe Balsamo, qui se proclamait disciple de Saint-Germain. Mais d’autres y reconnaissent la plume et la pensée du maître lui-même, gardien d’une sagesse universelle.

Un initié… ou un symbole ?

Était-il un alchimiste, un espion, un immortel, ou simplement un homme d’un autre temps ?

Saint-Germain incarne sans doute l’archétype de l’initié, celui qui traverse les âges, porteur d’un savoir perdu. Peut-être même son nom — Saint-Germain, littéralement « l’homme saint des germes », celui qui fait renaître — n’est-il pas un patronyme, mais un titre initiatique désignant un être parvenu à la maîtrise des secrets de la vie et de la mort.

Ainsi, à travers l’histoire et la légende, le comte de Saint-Germain demeure l’une des figures les plus fascinantes de l’ésotérisme occidental, un pont entre la science et la magie, entre le mythe et la raison.