La bibliothèque de Nag Hammadi

Nous allons ici évoquer un pan méconnu, mais ô combien décisif, de l’histoire spirituelle de l’Occident. Un épisode où le destin du christianisme bascula, façonnant pour deux millénaires la pensée, la foi et les consciences de notre civilisation judéo-chrétienne — souvent à l’insu même de ceux qui s’en réclament.

Depuis près de deux mille ans, le dogme catholique s’est imposé comme la colonne vertébrale du christianisme. Il a édifié des certitudes, forgé des rites et érigé des interdits : autant de pierres qui, assemblées, ont construit la forteresse de la foi romaine. Ce dogme naquit véritablement lors du Concile de Nicée, convoqué par l’empereur Constantin le Grand, du 25 mai au 25 juillet de l’an 325. Ce concile fut bien plus qu’une simple réunion théologique : il fut l’acte fondateur d’une nouvelle religion institutionnelle.

À Nicée, on façonna le catholicisme — littéralement. On y rédigea les bases du Credo, ce texte devenu le cœur battant de la liturgie, et l’on y affirma les premiers piliers du dogme. Puis, quelques décennies plus tard, lors du Concile de Laodicée (vers 363), l’Église entérina définitivement la composition du Nouveau Testament. Quatre évangiles – Marc, Luc, Matthieu et Jean – furent déclarés canoniques. Tous les autres, pourtant porteurs d’une mémoire spirituelle foisonnante, furent condamnés au silence, qualifiés d’« apocryphes » ou d’« hérétiques ».

Dès lors, l’Église romaine devint l’unique gardienne du récit du Christ. Ce fut l’âge du dogme, mais aussi celui de la censure.

Irénée de Lyon et la traque des “hérésies”

Bien avant Nicée, déjà, certains chrétiens entreprirent une croisade intérieure : éradiquer tout écrit ou tout courant jugé déviant. Parmi eux, un nom s’impose : Irénée de Lyon, évêque du IIe siècle, figure centrale de la jeune Église. Reconnu comme l’un des Pères de l’Église et proclamé en 2022 Docteur de l’Unité par le pape François, Irénée fut le premier à livrer bataille contre le mouvement gnostique – un courant mystique affirmant que la connaissance (gnosis) permettait d’atteindre le divin sans passer par les institutions ecclésiastiques.

Dans son œuvre majeure, Contre les Hérésies, Irénée condamne violemment ces chrétiens qui prétendent détenir un savoir spirituel intérieur. Il entreprend alors de détruire leurs écrits, leurs enseignements et leurs communautés. Ce faisant, il contribue à effacer de l’histoire des pans entiers de la tradition spirituelle primitive. Grâce à lui — ou à cause de lui — l’Église romaine consolide son autorité, installe son dogme, et réduit au silence toute voix divergente.

Mais malgré cette vaste entreprise de purification, des fragments du savoir gnostique survécurent. Conservés en secret, cachés par des mains fidèles, certains de ces textes traversèrent les siècles, réapparaissant ici ou là, comme chez les Cathares du Languedoc, qui reprirent bien des idées issues du gnosticisme des premiers temps. Puis, le silence. L’Église pouvait dormir tranquille.

Jusqu’à ce que le hasard, encore une fois, vienne bouleverser l’Histoire.

1945 : la découverte qui fit trembler le Vatican

C’est en 1945, près de la ville égyptienne de Nag Hammadi, qu’un événement inattendu allait bouleverser la théologie chrétienne. Deux frères, simples paysans du village de Hamrah Dôm, creusaient le sol à la recherche de nitrate pour fertiliser leurs champs. Leurs pioches heurtèrent une jarre de terre cuite. En l’ouvrant, ils découvrirent plusieurs codex de papyrus, magnifiquement préservés.

Ignorant leur valeur mais conscients de leur possible intérêt, ils cachèrent leur trouvaille. Dans un pays habitué aux antiquités, ils espéraient tirer quelque profit de ces mystérieux manuscrits. Mais une querelle familiale les contraignit à se séparer du trésor : les papyrus furent remis à un prêtre copte, qui les fit parvenir au Musée copte du Caire.

C’est là qu’un jeune historien, Jean Doresse, les examina. Spécialiste des écritures anciennes, il saisit immédiatement l’importance capitale de sa découverte. En 1948, avec Henri-Charles Puech, il publia les premières études de ce qui allait bientôt être connu sous le nom de Bibliothèque de Nag Hammadi.

Les textes cachés du Christ

Que contenaient donc ces documents du IIᵉ et du IIIᵉ siècle pour susciter tant d’émoi ?

Les chercheurs découvrirent plus de soixante-dix écrits d’inspiration gnostique : évangiles, dialogues, hymnes, traités mystiques… Autant de voix venues des premiers siècles du christianisme, réduites au silence depuis près de deux millénaires.

Ces textes offraient un visage du Christ étrangement différent de celui imposé par Rome. Ils évoquaient un Jésus maître de sagesse, enseignant la connaissance intérieure plutôt que la soumission à une hiérarchie. Parmi eux, l’Évangile de Philippe évoque une relation intime entre Jésus et Marie-Madeleine. Elle y est présentée comme sa disciple préférée, celle qu’il « embrassait sur la bouche » — symbole d’une transmission spirituelle, ou peut-être, d’un lien plus charnel.

Dans l’Évangile de Thomas, un autre passage montre un affrontement verbal entre Marie-Madeleine et l’apôtre Pierre : la première révèle des enseignements secrets reçus du Christ, tandis que Pierre, outré, refuse qu’une femme puisse être dépositaire d’une telle connaissance. Ces dialogues révèlent une tout autre vision du christianisme : une foi où la femme n’est plus subalterne, mais initiée, détentrice du Verbe.

Un séisme spirituel

La publication de ces textes fit l’effet d’une bombe théologique.

Le Vatican, qui depuis des siècles s’était évertué à effacer toute trace de ces traditions, vit soudain ressurgir, du désert égyptien, la mémoire des origines. Le Christ y apparaissait plus humain, plus proche, presque accessible. La figure de Marie-Madeleine, jusqu’alors assimilée à la pécheresse repentie, y retrouvait sa dignité spirituelle et son rôle central.

Il est fort probable que cette redécouverte ait profondément ébranlé le Saint-Siège. Certains historiens n’excluent pas que la convocation du Concile Vatican II (1962-1965) fut, en partie, une réponse à cette crise silencieuse. Sous le vernis d’une modernisation liturgique, Rome tenta d’adapter son image et de réconcilier, sans l’avouer, le dogme avec ce nouveau souffle venu du passé.

Marie-Madeleine, symbole d’une ère nouvelle

À partir des années 1960, le monde change. Les sociétés occidentales entrent dans une ère de libération : sexuelle, intellectuelle, spirituelle. Dans ce contexte, Marie-Madeleine devient l’icône d’une féminité réhabilitée. Pour les femmes de l’après-guerre, elle incarne la revanche de la femme asservie par les siècles de patriarcat religieux.

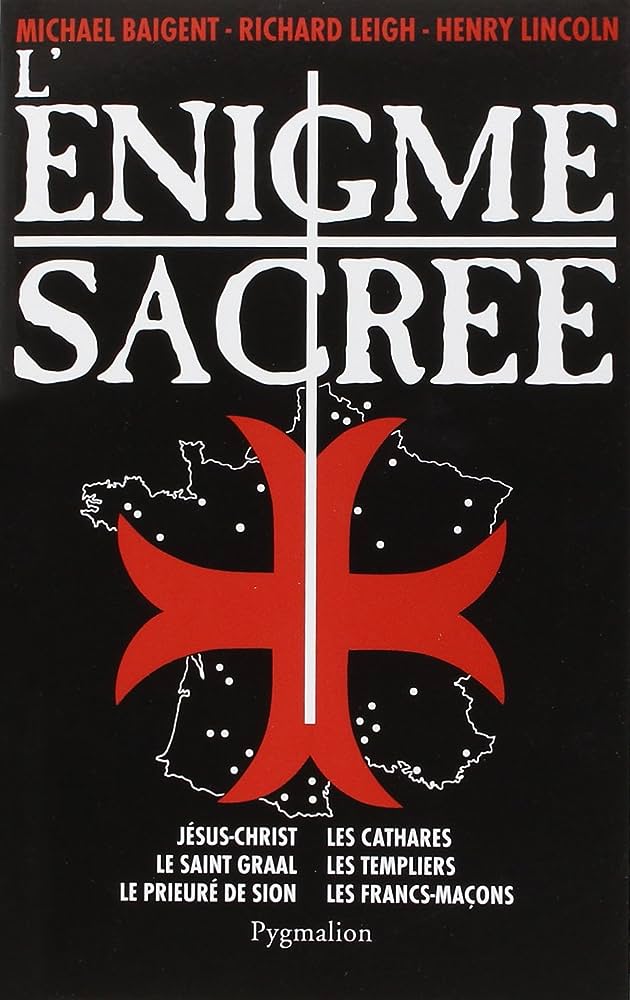

Des chercheurs, des écrivains, des artistes s’emparent du mythe. L’idée d’un lien secret entre Jésus et Marie-Madeleine, d’une descendance cachée, d’une lignée sacrée, sème la fascination.

En 1982, l’ouvrage L’Énigme Sacrée (The Holy Blood and the Holy Grail) d’Henry Lincoln, Michael Baigent et Richard Leigh relance cette théorie. Deux décennies plus tard, Dan Brown, avec son best-seller Da Vinci Code (2003), la propulsera sur la scène mondiale.

Un héritage de sable et de feu

La Bibliothèque de Nag Hammadi n’a pas seulement révélé des textes anciens : elle a ravivé la question fondamentale de la foi. Que savons-nous vraiment de Jésus ? Quel message originel a été effacé, remodelé, réécrit au fil des conciles et des siècles ?

Ces manuscrits sont aujourd’hui accessibles à tous. Des chercheurs de l’Université Laval (Québec) en ont assuré la traduction et la mise à disposition libre. Ils offrent à chacun la possibilité de se confronter, sans intermédiaire, à ces paroles perdues.

Lire ces textes, c’est accepter d’ouvrir une porte que l’histoire a voulu refermer. C’est plonger dans le mystère du christianisme originel, là où la foi se confondait encore avec la quête du savoir — et où le divin ne se trouvait pas dans les temples, mais dans la lumière intérieure de l’homme.