La Sainte Vehme : la justice occulte du Saint Empire

Au cœur du XIIIᵉ siècle, l’Allemagne se trouve partagée entre deux puissances qui se disputent l’autorité suprême : le Saint Empire romain germanique et la Papauté.

Sur le trône impérial siège alors Frédéric II de Hohenstaufen, empereur de légende, philosophe et stratège, qu’on surnomme le Stupor Mundi, « l’étonnement du monde ».

Homme d’esprit et d’action, Frédéric rêve d’un empire unifié, étendu des Alpes à la Sicile, où la science, la justice et la raison gouverneraient aux côtés de la foi.

Son ambition heurte de plein fouet celle des papes, qui veulent pour eux la suprématie universelle. Rome ne tolère pas un empereur pensant par lui-même, encore moins un empereur philosophe.

Commence alors un long affrontement.

Le pape excommunie Frédéric, le maudit, tente de soulever contre lui princes et duchés.

Mais l’Empereur résiste, soutenu par ceux qui voient en lui un souverain éclairé.

Finalement, après des années de guerre et d’intrigues, l’Empire se morcelle : principautés, duchés, villes libres, seigneuries indépendantes éclatent sur la carte comme des tessons d’un même vase brisé.

L’autorité impériale s’efface, la Papauté triomphe — mais le désordre règne.

Lorsque Frédéric II meurt à Palerme, en 1250, son rêve d’un empire pacifié s’éteint avec lui.

L’Allemagne sombre dans une anarchie que ni Rome ni les princes ne parviennent à contenir.

Naissance d’une justice secrète

Dans ce chaos, certains hommes décident de se lever.

Dans les forêts profondes de Westphalie, dans cette Rote Erde — la « Terre rouge » —, naît une confrérie mystérieuse : la Sainte Vehme.

Son but : rétablir la justice là où l’Empire et l’Église ont échoué.

Son moyen : la peur, le secret, et l’exécution implacable de ses sentences.

Le nom même de Vehme intrigue.

Certains le rattachent au vieux néerlandais veem, « corporation », d’autres au latin fama, la parole inspirée — non celle de la raison, mais celle qui vient de Dieu.

Ainsi, la Sainte Vehme prétend rendre la justice au nom du Saint Empereur et du Saint Siège, mais en réalité, elle se substitue à eux.

Sa loi est sans appel, son jugement souvent fatal.

Une organisation clandestine

La Sainte Vehme adopte la structure d’un ordre secret, avec ses initiations, ses rites et ses serments.

Elle recrute dans tous les milieux : bourgeois, chevaliers, nobles, marchands, et même parmi les Chevaliers Teutoniques, dont elle admire la discipline.

L’initiation du novice est terrible.

On le soumet à des épreuves physiques et morales, parfois jusqu’à lui faire jouer le rôle du bourreau, afin d’éprouver sa fidélité.

Il doit prononcer d’effroyables serments d’obéissance, jurant de livrer sans pitié ceux que la Vehme jugera coupables.

Les membres se reconnaissent entre eux par des signes, des attouchements et des mots de passe, transmis de bouche à oreille dans le plus grand secret.

Les réunions ne se tiennent jamais en ville : elles ont lieu dans les forêts, sur des îlots marécageux, dans des vallées désertes, ou sous l’ombre d’un vieux tilleul, dont les branches, dit-on, devaient pouvoir soutenir le poids d’un pendu.

Le tribunal invisible

Au sommet de la hiérarchie se trouve le Franc-Juge, entouré de ses assesseurs.

L’un accuse, l’autre instruit, d’autres encore veillent à l’exécution des peines.

Une véritable police secrète, les Assermentés, parcourt le pays pour débusquer les crimes impunis, enquêter, espionner et, le cas échéant, exécuter.

Au plus fort de son influence, on comptera près de cent mille assermentés à travers l’Empire.

Leurs tribunaux, appelés francs-tribunaux, se réunissent de nuit.

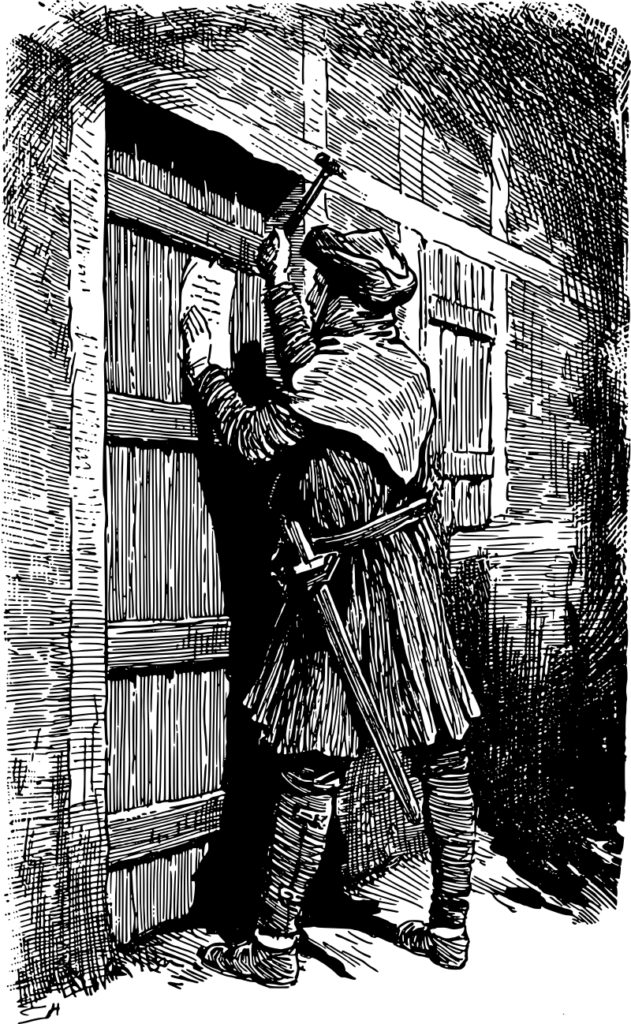

Lorsqu’un homme est accusé, il reçoit une sommation à comparaître : un pli cacheté de cire rouge, fiché dans sa porte à la pointe d’un poignard.

S’il fuit, il peut être arrêté ou abattu sans jugement.

S’il se présente, on le conduit devant les juges cagoulés de rouge, anonymes et silencieux. Le procès se déroule selon des nombres sacrés : 3, 7, 14, 21 témoins — symboles mystiques d’une justice inspirée.

S’il est déclaré coupable, le condamné est pendu sur place, à la branche du tilleul sous lequel siège la cour.

Pour marquer la légitimité du jugement, on plante dans l’arbre un poignard cruciforme, signe que la sentence vient de la « justice sainte » et non du meurtre.

Le corps reste suspendu, offert aux corbeaux, comme avertissement.

La justice de l’ombre

La Sainte Vehme agit dans l’obscurité, mais son autorité est redoutée dans tout le Saint Empire.

Nul n’ose s’y opposer : ni prince, ni évêque, ni chevalier.

Elle devient à la fois le bras vengeur du peuple et l’instrument d’intérêts politiques.

Car papistes et impériaux, tour à tour, s’en servent comme d’une arme invisible contre leurs ennemis.

La Vehme, tout en se réclamant de Dieu et de l’Empereur, se fait l’arbitre des haines et des complots.

Elle incarne l’ambiguïté même du Moyen Âge : celle d’une justice mêlant la foi, la terreur et le mystère.

Le déclin et la survivance

Au fil des siècles, la Sainte Vehme perd de son aura.

Lorsque la justice impériale se réorganise sous Maximilien Ier puis Charles Quint, ses tribunaux secrets paraissent anachroniques.

Leur prestige s’éteint peu à peu.

Pourtant, la confrérie ne disparaît pas totalement : on en signale encore des traces pendant la guerre de Trente Ans, où elle renaît brièvement, avant de retomber dans le silence.

Mais le souvenir de la Vehme ne meurt pas.

Au XIXᵉ siècle, les romantiques allemands s’en emparent, fascinés par cette justice des forêts et des ombres.

Et, plus inquiétant encore, après 1919, certains mouvements extrémistes allemands s’en inspirent.

Parmi eux, la Société de Thulé, berceau de mythes occultistes et nationalistes, se réclame en partie de son héritage secret.

La justice du sang et du silence

La Sainte Vehme, née du chaos, fut à la fois le fantôme de la justice et son parodie sanglante.

Elle revendiquait l’inspiration divine, mais ne parlait qu’au nom de la peur.

Elle prétendait défendre la loi, mais ne servait que la vengeance et le désordre. Et pourtant, au fond de cette histoire demeure une vérité troublante :

dans un monde sans repères, où la foi et la raison s’affrontent, les hommes finissent toujours par inventer une justice secrète, convaincus qu’elle vient d’en haut — alors qu’elle ne vient que des ténèbres de leur propre conscience.