L’affaire de Glozel

Il est des découvertes qui bouleversent l’ordre établi, qui ébranlent les certitudes du monde savant et allument des querelles dignes des grandes hérésies.

L’affaire Glozel, surgie dans les années 1920, appartient à cette catégorie rare : une histoire à la frontière de l’archéologie, du mythe et de la manipulation, où la vérité se cache sous la terre, mêlée à la poussière des siècles et aux passions humaines.

Un hameau tranquille devenu champ de bataille scientifique

Glozel n’est qu’un modeste hameau de la commune de Ferrières-sur-Sichon, niché dans le département de l’Allier, non loin de Vichy.

Un coin paisible du Bourbonnais, sans autre gloire que ses collines boisées et ses terres fertiles.

Jusqu’à ce jour de mars 1924, où un adolescent de dix-sept ans, Émile Fradin, labourant son champ, va mettre au jour un mystère qui divisera la communauté scientifique pendant près d’un siècle.

Tandis qu’il défriche une parcelle, l’une de ses vaches, tirant la charrue, s’enfonce brutalement dans le sol meuble.

En aidant son père à la dégager, Émile découvre sous la terre une fosse maçonnée :

les parois sont faites de briques soigneusement posées, le sol recouvert de dalles d’argile.

Dans la fosse, ils trouvent des ossements, des outils en pierre et en os, des fragments de céramique — autant de témoins d’un passé enfoui.

Très vite, les voisins accourent.

On fouille, on gratte, on emporte des objets en souvenir.

Ce qui aurait pu devenir une découverte capitale commence déjà à se disperser dans les chaumières alentour.

Les premiers regards officiels

L’institutrice du village, Adrienne Picardet, prend la mesure de l’événement.

En juin 1924, elle alerte l’inspection académique et plusieurs sociétés savantes du Bourbonnais.

Un mois plus tard, Benoît Clément, membre de la Société d’émulation du Bourbonnais, arrive sur place avec le procureur Joseph Viple.

Mais leur intervention tourne au désastre :

à coups de pioche, ils détruisent la première fosse, brisant les artefacts et compromettant à jamais le contexte archéologique.

Peu après, le procureur conclut, avec un dédain rapide, que les objets sont « sans intérêt ».

La découverte confisquée

En janvier 1925, Benoît Clément s’attribue pourtant la découverte.

Il exhibe notamment une tablette d’argile gravée de signes inconnus, qu’il présente comme un objet exceptionnel.

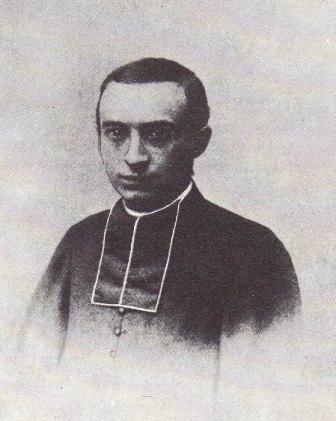

Mais bientôt, un homme va bouleverser l’affaire : le docteur Antonin Morlet, médecin à Vichy, passionné d’archéologie.

Intrigué par les récits, il rencontre Clément, examine les objets et comprend aussitôt qu’il tient là quelque chose d’extraordinaire.

Selon lui, les artefacts ne datent pas de l’Antiquité, mais bien du Paléolithique supérieur, entre 17 000 et 14 000 ans avant notre ère.

Si cela était vrai, Glozel deviendrait le plus ancien site d’écriture connu au monde.

Les fouilles de Morlet De 1925 à 1936, Morlet entreprend des fouilles méthodiques.

Il met au jour des tablettes gravées de signes, des figurines humaines et animales, des outils de silex, des pierres gravées, parfois ornées d’inscriptions alphabétiques.

Mais les découvertes soulèvent d’immenses contradictions :

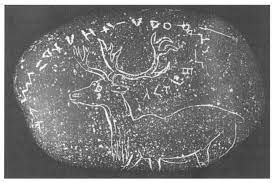

sur un galet, par exemple, figure un renne gravé, accompagné d’une écriture alphabétique.

Or le renne a disparu d’Europe vers 10 000 av. J.-C., tandis que l’écriture la plus ancienne, celle des Phéniciens, n’apparaît qu’autour de 3 000 av. J.-C.

Comment ces deux éléments — animal préhistorique et signes alphabétiques — peuvent-ils coexister sur un même objet ?

Le scandale est né.

L’article qui fit vaciller les certitudes

En avril 1926, Antonin Morlet publie un article retentissant :

selon lui, les auteurs des objets de Glozel avaient développé un système d’écriture antérieur à celui de la Mésopotamie et du Levant.

Autrement dit, l’invention de l’écriture serait européenne, et non sémitique.

Une telle affirmation, à l’époque, équivalait à une hérésie scientifique.

Les archéologues se divisent aussitôt entre « Glozéliens » et « anti-Glozéliens ».

Les partisans et les détracteurs

Parmi les défenseurs du site, on compte des figures éminentes :

Salomon Reinach, conservateur du Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, y voit une découverte majeure.

Mais en face, des voix puissantes s’élèvent :

l’abbé Henri Breuil, sommité de la préhistoire catholique, prend position contre Morlet ;

et René Dussaud, conservateur du Louvre, accuse Émile Fradin de contrefaçon.

Fradin, indigné, porte plainte pour diffamation le 10 janvier 1928.

Après un procès long et houleux, il obtient gain de cause — malgré plusieurs appels.

Pour la première fois, un simple paysan triomphait des mandarins de l’archéologie officielle.

Mais la guerre scientifique ne s’arrête pas là.

Le 24 février 1928, Félix Regnault dépose une plainte pour falsification d’objets archéologiques.

La controverse enfle.

Fradin est-il un génial faussaire ou un découvreur trahi par l’establishment ?

Les esprits s’échauffent, les journaux s’enflamment : Glozel devient une affaire d’État.

Les preuves et les doutes

Des décennies plus tard, en 1972, l’ingénieur Henri François du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) mène des analyses modernes :

- Thermoluminescence pour dater les céramiques,

- Carbone 14 pour les ossements et les résidus organiques.

Les résultats déconcertent encore davantage :

- Les ossements sont datés de 15 000 à 17 000 ans,

- Les céramiques ont environ 5 000 ans,

- Les tablettes gravées remontent à 500 av. J.-C.,

- Et une dent de bœuf trouvée dans une urne date de 50 après J.-C.

Autrement dit, le site contient des objets de toutes les époques, mêlés dans une même couche — une aberration archéologique ou une énigme historique.

Glozel, miroir des passions idéologiques

Si Glozel fascine encore, c’est qu’il remet en cause le récit officiel des origines.

Certains y ont vu la preuve qu’une civilisation européenne très ancienne avait inventé l’écriture avant la Mésopotamie.

Une idée séduisante, mais récupérée par des mouvances nationalistes et identitaires du XXᵉ siècle, qui voulaient attribuer à l’Europe du Nord l’héritage spirituel de la première humanité.

Ainsi, l’archéologie devint, une fois de plus, le champ de bataille des idéologies.

L’honneur rendu à Émile Fradin

Pourtant, le temps finit par apaiser les rancunes.

Le 16 juin 1990, Émile Fradin, alors âgé de quatre-vingt-trois ans, reçoit les Palmes académiques, sur proposition de Jacques Thierry, inspecteur général de l’Éducation nationale et président du Centre international d’étude et de recherche sur Glozel.

Un hommage tardif, mais symbolique : celui d’un paysan qui, qu’il ait eu tort ou raison, aura tenu tête à tout un monde pour défendre sa vérité.

Le mystère demeure Alors, Glozel fut-il une supercherie ingénieuse, née de la maladresse d’un jeune laboureur ?

Ou bien la trace authentique d’une civilisation oubliée, dépositaire d’une écriture perdue dans la nuit des âges ?

Les datations modernes n’ont pas levé le voile — elles l’ont épaissi.

Le site, aujourd’hui encore, défie la logique et trouble la raison.

Là où la terre garde le secret Sous les champs tranquilles du Bourbonnais, le sol referme son énigme.

Les briques rouges, les os anciens, les galets gravés dorment à nouveau sous la glaise.

Mais à Glozel, chaque pierre semble chuchoter une question à l’oreille de ceux qui cherchent :

Et si l’histoire de l’humanité n’était pas celle que nous croyons ?