La Légende de la Ville d’Ys : entre mythe celtique et conquête spirituelle

Au large de Douarnenez, là où la mer s’échappe dans les brumes et où le vent porte encore les échos d’antiques prières, naquit une légende qui, depuis des siècles, fascine et trouble à la fois : celle de la cité engloutie d’Ys.

Ses racines plongent dans les temps celtiques, à une époque où les dieux anciens régnaient sur les hommes, avant que la croix ne vienne s’imposer sur les pierres levées.

La merveilleuse cité et la fille du roi

En ce temps-là, régnait Gradlon le Grand, roi de Cornouaille. Par amour pour sa fille Dahut, il fit ériger une cité splendide, bâtie plus bas que la mer elle-même — un défi à la nature, un miracle d’ingénierie et d’orgueil : Ys, la cité merveilleuse.

Pour la protéger, on avait dressé une immense digue, percée d’une écluse que seul le roi pouvait ouvrir. Grâce à ce prodige, la mer obéissait à la volonté de Gradlon, et la cité prospérait.

Mais Dahut, jeune princesse au tempérament ardent, se détourna du Dieu nouveau que prêchait Corentin, évêque de Quimper. Elle maudissait ce saint austère, accusé d’avoir plongé la ville dans la tristesse et la piété. Dahut voulait la fête, la beauté, la liberté — et surtout, le culte des anciens dieux celtes, ceux de la forêt et de la mer.

Elle donna alors à Ys un dragon pour gardien, symbole des forces primordiales. Sous sa protection, la cité s’enrichit : Dahut faisait capturer les navires marchands qui approchaient, et leurs trésors s’amoncelaient dans ses palais. La ville devint la plus puissante et la plus fastueuse de toute la Bretagne.

Chaque soir, la princesse conviait un nouvel amant à ses appartements, l’obligeant à porter un masque de soie. Ce masque, enchanté, se changeait à l’aube en griffes d’acier, arrachant la vie du malheureux dont le corps était ensuite précipité dans les flots.

La chute d’Ys Un jour, un étranger vêtu de rouge apparut aux portes de la cité. Dahut, fascinée, tomba sous son charme. Mais cet homme n’était autre que le Diable lui-même, envoyé — dit-on — par Dieu pour punir la ville pécheresse.

Par amour, ou par sortilège, Dahut déroba à son père la clé sacrée de l’écluse et la remit à son amant. Aussitôt, l’océan, libéré de sa prison, se déchaîna. Les eaux furieuses engloutirent Ys, effaçant en quelques instants son éclat et sa gloire.

Gradlon, emporté par son cheval marin, tenta d’échapper à la fureur des flots. Saint Gwenolé, surgissant des vagues, lui cria de se délester de sa fille. Hésitant, le roi finit par obéir, repoussant Dahut dans les eaux déchaînées. Alors seulement il put atteindre la rive.

Depuis lors, dit-on, les pêcheurs de Douarnenez entendent parfois, par temps calme, les cloches d’Ys résonner sous la mer. Et ils murmurent qu’un jour, la cité renaîtra, plus belle que jamais.

Des origines médiévales

La légende d’Ys s’est transmise par la tradition orale dès le haut Moyen Âge, bien avant que l’écriture ne s’en empare.

La plus ancienne mention connue remonte à la fin du XVe siècle : l’historien breton Pierre Le Baud, dans ses Chronicques et Ystoires des Bretons (1480), évoque déjà cette cité engloutie. Le texte, bref, montre que le mythe d’Ys était alors déjà profondément christianisé, mêlant aux figures païennes des saints comme Guénolé et Corentin.

Un siècle et demi plus tard, Albert Le Grand, dans La Vie des saints de la Bretagne Armorique (1636), enrichit la légende et introduit pour la première fois le personnage de Dahut, fille impie et luxurieuse du roi Gradlon. Sous sa plume, elle devient la cause première de la catastrophe divine : une Ève bretonne, coupable de désobéissance et de désir.

L’empreinte de l’Église

À travers cette évolution, on perçoit clairement la main de l’Église.

Le mythe, issu d’une culture druidique et matriarcale, fut remodelé pour servir la théologie chrétienne : la femme y devient symbole de perdition, la déesse des anciens cultes se mue en tentatrice démoniaque.

Ainsi, Dahut n’est plus la prêtresse d’un monde en harmonie avec la nature, mais la figure du péché. Le Diable s’y fait instrument de Dieu, paradoxe moral où le Mal devient exécuteur du Bien.

Et Saint Guénolé, saint homme, pousse le père à sacrifier sa fille pour sauver son âme — un écho troublant aux récits bibliques où la miséricorde divine passe par la souffrance.

Une guerre spirituelle

Pourquoi tant d’acharnement à christianiser ce mythe ?

Parce que la Bretagne, terre d’anciennes croyances, résistait à l’uniformisation spirituelle imposée par Rome.

Ses habitants, héritiers du monde celte, étaient attachés à leurs rites, à leurs pierres sacrées, à la mémoire des druides. Alors, comme partout en Europe, l’Église choisit la stratégie de l’assimilation : elle bâtit ses églises sur les anciens lieux de culte, rebaptisa les dieux en saints, et transforma les mythes en paraboles morales.

Ys devint ainsi le symbole d’une Bretagne païenne, engloutie sous la vague du christianisme.

L’Ys d’aujourd’hui

Au XXIᵉ siècle, la légende d’Ys n’a rien perdu de sa puissance.

L’écrivain Jean Markale y voyait un mythe fondateur du monde celtique, où la submersion symbolise la quête de l’Autre Monde — un voyage vers les profondeurs de la connaissance spirituelle. Pour lui, Ys illustre l’opposition entre une religion païenne, libre et naturelle, et une foi chrétienne rigide et moralisatrice. Ses interprétations, audacieuses, lui valurent de vives critiques universitaires, mais elles ont nourri une génération entière d’amoureux des mythes celtiques.

Le chanteur Alan Stivell, figure du renouveau culturel breton, fit revivre la cité engloutie dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans son morceau Ys pour harpe celtique, où les notes semblent elles-mêmes émerger des flots.

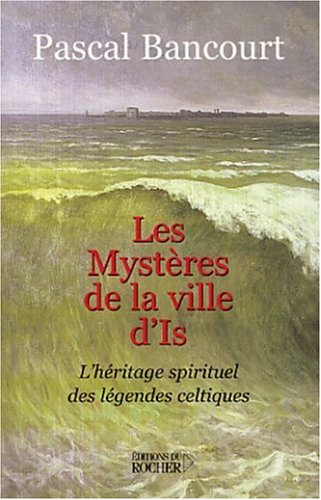

En 2003, Pascal Bancourt, dans Les Mystères de la ville d’Ys – L’héritage spirituel des légendes celtiques, rattacha la légende à une tradition initiatique druidique, survivance d’une sagesse préchrétienne transmise à travers les âges.

Et dans la mémoire populaire, Dahut n’est pas morte. En Basse-Bretagne, on raconte encore qu’elle s’est changée en Marie Morgane, une sirène superbe et redoutable qui hante les côtes, attirant les marins pour les entraîner vers les profondeurs.

Ainsi, malgré les siècles, la princesse d’Ys continue de vivre — libre, indomptable, éternelle.