La Rose-Croix : du mystère des origines à la quête universelle

L’année 1623 s’ouvre sur un Paris troublé. Sur les murs des ruelles, des places, et jusque sur les façades des églises, de mystérieuses affiches apparaissent soudainement.

Elles portent un texte énigmatique, signé de mains invisibles :

« Nous, Députés du Collège principal des Frères de la Rose-Croix, faisons séjour visible et invisible en cette ville, par la grâce du Très-Haut, vers lequel se tourne le cœur des justes.

Nous montrons et enseignons sans livres ni marques à parler toutes sortes de langues des pays où nous voulons être, pour tirer les hommes, nos semblables, d’erreur de mort… »

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On murmure dans les salons de la noblesse, on s’interroge dans les tavernes, on tremble dans les couvents. Qui sont ces mystérieux « députés de la Rose-Croix » ? Sont-ils des prophètes, des magiciens, des espions ?

Quelques semaines plus tard, une seconde vague d’affiches apparaît, accentuant le tumulte. Le pouvoir royal, déconcerté, s’inquiète. Les esprits, fascinés ou terrifiés, oscillent entre espoir mystique et crainte d’une conspiration.

Les racines allemandes du mystère

Pour comprendre cette apparition soudaine en France, il faut traverser le Rhin et remonter une décennie en arrière.

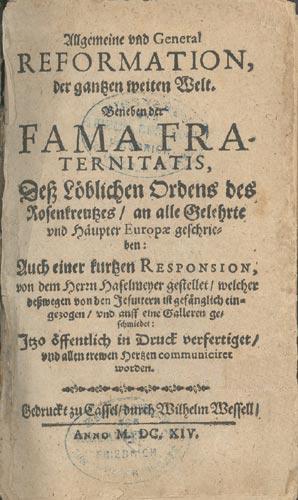

Entre 1614 et 1616, trois textes anonymes, d’une portée extraordinaire, paraissent en Allemagne, à Cassel et Strasbourg. Ils deviendront la trinité fondatrice du mythe rosicrucien :

- La Fama Fraternitatis (1614)

- La Confessio Fraternitatis (1615)

- Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz (1616)

Ces manifestes, rédigés dans une langue à la fois théologique, symbolique et alchimique, annoncent la naissance d’une fraternité secrète vouée à la réforme universelle des sciences, des mœurs et des États.

En quelques années, plus de quatre cents pamphlets et commentaires circulent à travers toute l’Allemagne. Le peuple, les savants et les princes se passionnent pour ce mystère. Mais c’est le troisième texte, Les Noces Chymiques, qui marque les esprits. On y raconte la vie fabuleuse d’un certain Christian Rosenkreutz, né en 1378, mort à l’âge mythique de cent six ans. Voyageur, initié, alchimiste et sage, il incarne la figure du chercheur de vérité, du réformateur spirituel, et du fondateur de la mystérieuse fraternité.

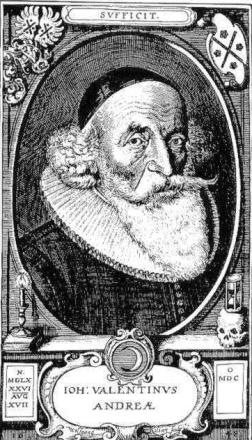

L’homme derrière la légende : Johann Valentin Andreä

Derrière ces textes envoûtants se cache un nom : Johann Valentin Andreä (1586–1654).

Théologien luthérien, humaniste, écrivain prolifique, il fut un homme à l’esprit libre, curieux de tout, passionné par la science, la foi et les arts.

Les historiens modernes reconnaissent aujourd’hui sa paternité sur Les Noces Chymiques, œuvre autant allégorique que philosophique.

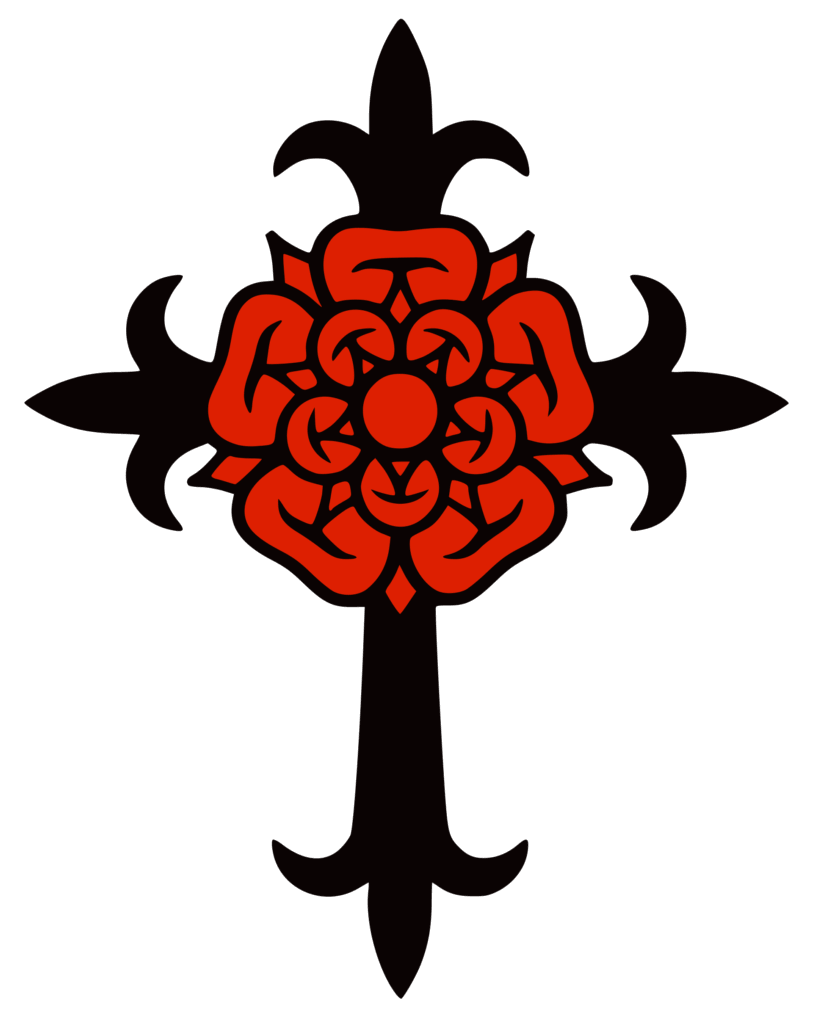

Mais Andreä n’était pas un simple mystique. Il appartenait à une mouvance intellectuelle protestante qui rêvait d’un monde réformé, éclairé, et pacifié. Derrière le symbole de la Rose et de la Croix se profilait un idéal : réconcilier la connaissance et la foi, unir la raison et la spiritualité.

Une utopie spirituelle et politique

Au cœur de ce mouvement, on trouve un rêve : celui d’une Réforme universelle.

Autour du duc de Wurtemberg et de l’électeur palatin, se rassemblent des penseurs et des savants protestants décidés à contrer la double hégémonie de Rome et des Habsbourg.

Leur arme n’est pas la guerre, mais l’esprit : la diffusion d’une pensée nouvelle, éclairée par la science, la tolérance et la foi intérieure.

Les Frères de la Rose-Croix, dans leur idéal originel, croyaient à un bouleversement proche, à un cataclysme moral et politique qui permettrait de reconstruire la société selon des valeurs justes.

Leur fraternité n’était pas une secte, mais un laboratoire spirituel, une alliance entre les chercheurs, les mystiques et les réformateurs.

Le mythe initiatique des Noces Chymiques

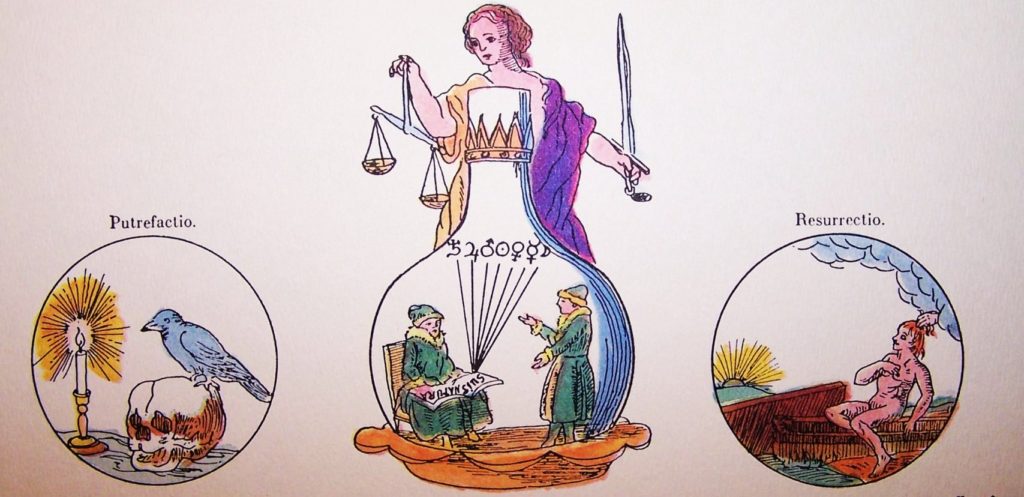

Le récit initiatique de Christian Rosenkreutz se déroule en sept journées, allégories du grand œuvre alchimique et de la transformation de l’âme.

Guidé par une messagère ailée, le vieil homme franchit successivement sept épreuves au cœur d’un château sacré : purification, mort symbolique, renaissance.

- Il rencontre une femme vêtue tour à tour de blanc, de rouge et de bleu — couleurs des trois grands degrés de la sagesse.

- Il assiste à la décapitation rituelle de rois et reines — les noces sanglantes où l’orgueil terrestre meurt.

- Le sang des souverains est recueilli dans un globe d’or, formant un œuf d’où naît un phénix.

- De ses cendres, jaillissent deux homoncules, un homme et une femme, réceptacles des âmes royales renaissantes.

- Le cycle s’achève par la résurrection du couple royal dans la « Tour de l’Olympe », image de la sagesse accomplie.

Ainsi, le mythe enseigne la régénération spirituelle : la mort de l’ancien homme et la naissance de l’être illuminé.

De l’utopie à la suspicion

Mais le succès du mouvement attire convoitise et imitation.

Partout en Europe — en Allemagne, en France, en Angleterre —, des opportunistes se proclament rosicruciens. On vend de faux textes, des amulettes, des promesses d’immortalité.

Le peuple, d’abord fasciné, se met à craindre ces « invisibles ». On prête à la fraternité des pouvoirs occultes et une influence tentaculaire.

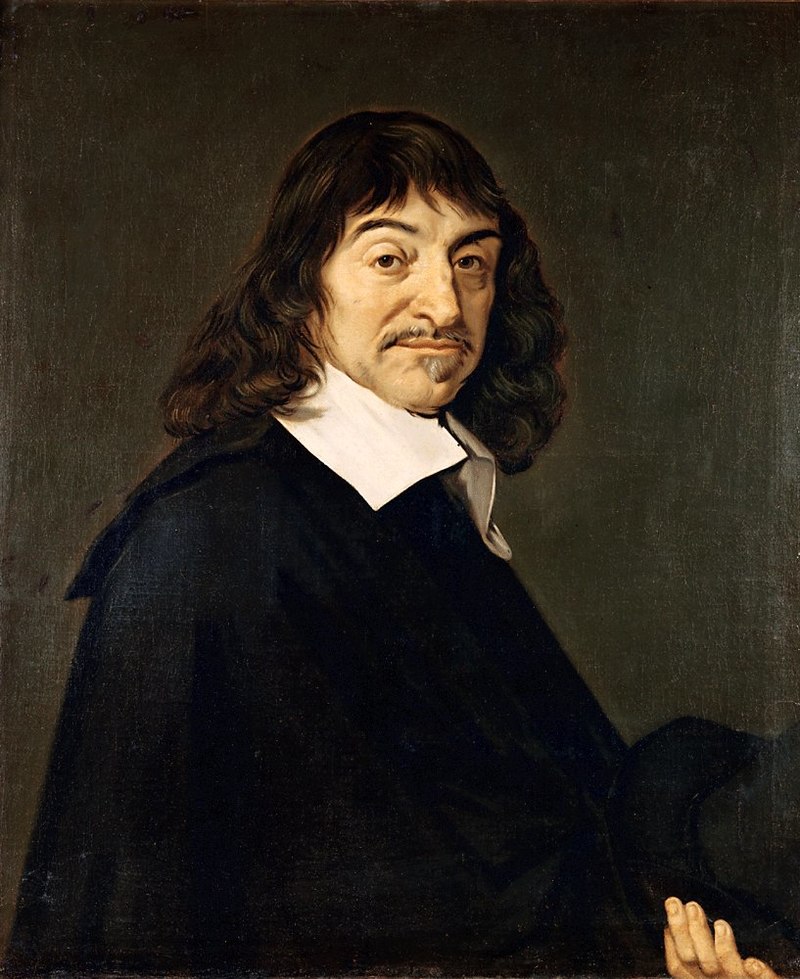

Certains iront même jusqu’à suspecter René Descartes d’être l’un d’eux, voyant dans sa pensée rationnelle le masque d’une sagesse hermétique.

Le rêve de réforme devient, aux yeux du pouvoir, un péril invisible.

Au siècle des Lumières : l’occultisme triomphe

Au XVIIIᵉ siècle, selon le mot de Paul Valéry, « le rôle social et politique de l’occulte devient immense ».

Les sociétés initiatiques, nombreuses, s’inspirent du mythe rosicrucien.

La Franc-maçonnerie, en plein essor, intègre dans ses hauts grades le Rituel du Chevalier Rose-Croix, symbole de réconciliation entre foi et raison, science et mystère.

De nouvelles fraternités voient le jour :

- La Fraternité de l’Ordre de la Rose-Croix d’Or, active en Allemagne et en Hongrie, explore les voies de l’alchimie spirituelle.

La Rose-Croix d’Or d’Ancien Système cherche à unir maçonnerie et rosicrucisme en un vaste système initiatique.

Vers 1777, ces mouvements connaissent un succès éclatant à Berlin et en Prusse.

Renaissance et transformations modernes

La Révolution française interrompt brutalement l’élan rosicrucien en France. La Franc-maçonnerie prend le relais, plus politique, plus sociale.

Mais à partir de 1848, la Rose-Croix renaît de ses cendres :

- 1860 : fondation à Londres de la Societas Rosicruciana in Anglia.

- 1888 : naissance en Allemagne de l’Ordre de la Rose-Croix ésotérique.

- 1888–1890 : en France, Stanislas de Guaita et Joséphin Péladan ravivent la flamme avec l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix, mêlant art, mystique et esthétique symboliste.

1909 : aux États-Unis, H. Spencer Lewis fonde l’Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis (AMORC), qui deviendra après 1945 l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix, au rayonnement mondial.

Entre les origines et le présent

Quelles différences entre la Rose-Croix de Johann Valentin Andreä et celle du XXIᵉ siècle ?

L’une était un manifeste d’espérance, un appel à la réforme universelle, porté par des esprits éclairés et spirituellement engagés.

L’autre, parfois institutionnalisée, est devenue un ensemble de mouvements initiatiques plus ou moins ésotériques, perpétuant le symbole mais non toujours l’esprit. Pourtant, au-delà des siècles et des récupérations, demeure l’idéal rosicrucien originel :

celui d’une humanité en quête de lumière, d’une fraternité fondée sur la connaissance et la sagesse,

et de la conviction que la vérité — comme la rose — ne peut éclore qu’au-dessus de la croix du monde.