Le Christ de Monfavet

La seconde moitié du XXᵉ siècle voit surgir un foisonnement d’aspirations spirituelles, d’attentes millénaristes et de nouveaux prophètes.

Les guerres mondiales ont laissé derrière elles une humanité désemparée, en quête de sens et de guérison.

Dans les années 1950, les révélations mystiques, les courants occultes et les guérisseurs inspirés se multiplient.

Les sectes prolifèrent, les croyances se renouvellent, et partout résonne la même question :

Et si le Christ revenait parmi nous ?

L’idée hantera tout le siècle.

Même notre époque contemporaine s’en amuse : la série Messiah, diffusée par Netflix, n’est qu’un écho moderne de cette angoisse ancienne — la peur, ou le désir, du retour du Sauveur. Mais que penser si, au lieu de la fiction, ce retour s’était réellement produit ?

Et si, discrètement, dans la France de l’après-guerre, un homme avait affirmé être le Christ réincarné ?

Un facteur provençal devenu thaumaturge

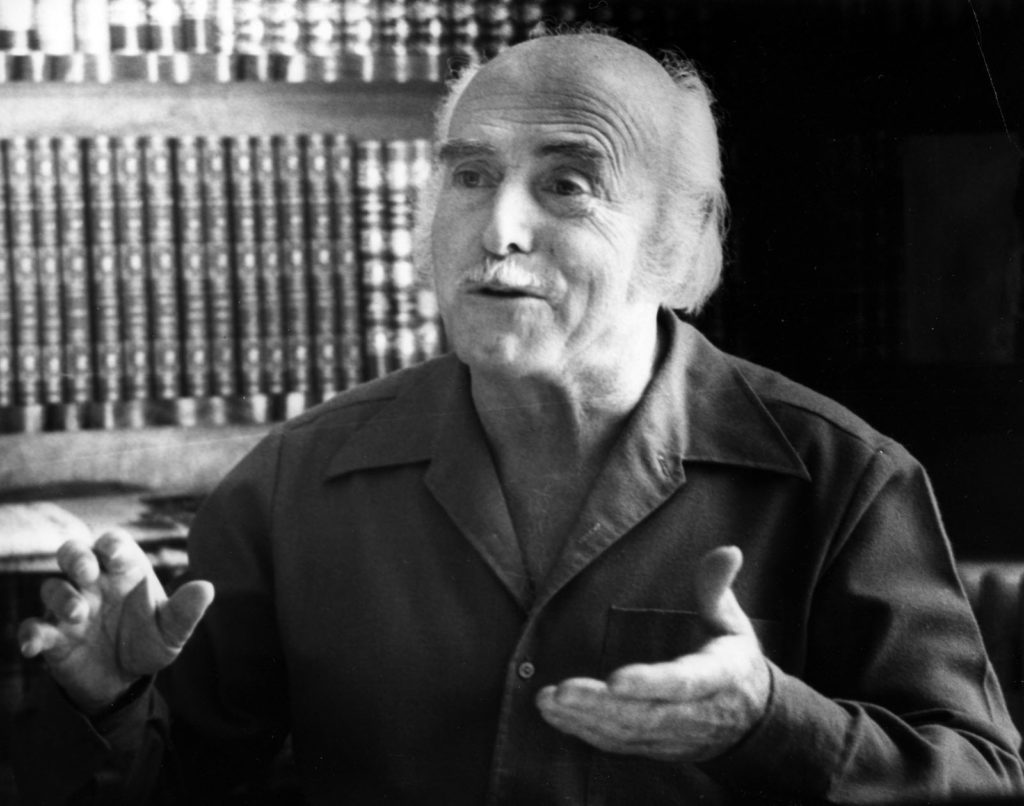

Cet homme s’appelait Georges Roux.

Il naît le 14 juin 1903, à Cavaillon, dans le Vaucluse, au cœur d’une Provence baignée de lumière.

Son père le destine à une carrière technique, mais le jeune Georges, d’esprit contemplatif et passionné de musique, échoue au concours d’ingénieur et entre dans l’administration postale.

Facteur à Paris de 1928 à 1933, puis à Avignon jusqu’en 1953, il mène une vie modeste mais paisible.

Marié en 1928 à Jane Robert, il aura six enfants, et semble promis à une existence sans histoire.

Pourtant, dans l’intimité de sa maison, Roux nourrit une passion secrète : la poésie, la spiritualité, la recherche de l’absolu.

Un homme simple, cultivé, mais hanté par le mystère.

La révélation du guérisseur

Tout bascule en 1947.

Cette année-là, Roux affirme avoir découvert des dons de guérison.

Touchant les malades, il dit canaliser une énergie divine qu’il transmet à ses proches.

Les premiers miracles sont rapportés dans la région d’Avignon, puis au-delà.

Des files d’attente se forment devant sa demeure : on vient de Marseille, de Lyon, de Belgique, d’Allemagne.

Des étrangers, même, traversent la mer pour recevoir la bénédiction du facteur-prophète. Sa réputation croît à une vitesse fulgurante.

Les médecins s’indignent, la presse s’enflamme, mais rien n’arrête le flot de croyants persuadés que la grâce agit par ses mains.

Lorsqu’on l’accuse d’imposture, il lance un défi public à la médecine : qu’on vienne constater ses guérisons !

Aucun confrère n’ose le relever.

Le Christ du Midi

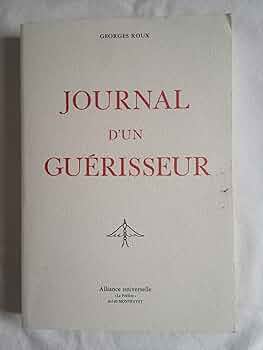

Entre 1950 et 1951, Georges Roux rédige trois ouvrages essentiels, véritables évangiles de sa doctrine :

- Journal d’un guérisseur,

- Paroles d’un guérisseur,

- et Mission Divine.

En 1952, il fonde son Église : l’Église Chrétienne Universelle, association loi 1901 mais animée d’un souffle mystique.

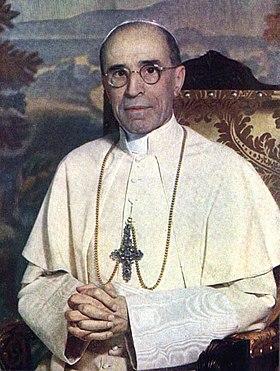

Dans des lettres adressées au pape Pie XII, Roux se présente comme le Christ remanifesté, revenu non pour juger, mais pour réconcilier l’homme et Dieu.

Le Vatican ne lui répond pas.

Pire encore : Pie XII le dénonce comme « un hérétique blasphémateur ».

Mais la flamme est allumée.

De 1955 à 1966, le mouvement atteint son apogée : plus de 5 000 fidèles, répartis dans une cinquantaine de groupes en France, et même jusqu’à Milan.

Des cérémonies se tiennent dans des salles modestes, des appartements, des granges ; on y prie, on y chante, on y guérit.

Pour ses disciples, Dieu s’est fait de nouveau chair — à Cavaillon.

Un héritage spirituel

Roux meurt le 26 décembre 1981, à soixante-dix-huit ans.

Son œuvre ne disparaît pas avec lui : sa fille Jacqueline Roux reprend le flambeau jusqu’à sa mort, en 2017.

Le mouvement, rebaptisé Alliance Universelle, survit encore, bien que discrètement.

La doctrine du “Masque de Dieu”

Quel était réellement le message de Georges Roux ?

Il se disait le “Masque de Dieu” — non pas Dieu lui-même, mais le canal à travers lequel le Verbe se manifeste.

Pour lui, les grandes figures spirituelles de l’histoire — Krishna, Râma, Zoroastre, Ormuzd, Quetzalcóatl, Moïse et Jésus — n’étaient que des incarnations successives de la même lumière divine.

Son enseignement, d’inspiration gnostique, prône une unité universelle des traditions religieuses.

Il critique sévèrement les Églises chrétiennes, qu’il accuse d’avoir trahi l’esprit du Christ.

À ses yeux, l’humanité a oublié le sens de la communion véritable, celle qui unit les hommes par l’amour et non par le dogme.

Il nie l’existence du Diable, symbole qu’il juge purement métaphorique :

« Le mal n’existe pas hors de l’homme. Chacun, librement, choisit ou refuse Dieu. »

Ainsi se dessine une théologie du libre arbitre absolu, proche de certains courants ésotériques du XIXᵉ siècle.

Médecine spirituelle et science humaine

Interrogé sur ses dons de guérison, Roux répond avec sagesse :

« Les médecins ne sont pas inutiles. Leur art, la science humaine, n’est pas à nier, mais à vivifier. Elle doit s’adjoindre la science totale — celle de l’esprit. »

Il prône une médecine intégrale, où la prière, la pensée et le soin du corps ne font qu’un.

Il préconise une alimentation végétarienne, naturelle, sans alcool ni tabac, ni drogues, ni graisses cuites.

Pour lui, la maladie est le signe d’une rupture intérieure entre l’homme et son divin.

Polémiques et accusations

Dans les années 1990, l’Église Chrétienne Universelle est citée par la Commission parlementaire française sur les sectes, classée parmi les « mouvements évangéliques et guérisseurs ».

Mais ce classement reste contesté : aucun élément juridique ne vient accréditer l’existence de dérives.

Le sociologue Bernard Déricquebourg, spécialiste des nouveaux mouvements religieux, souligne au contraire l’aspect ésotérique et gnostique de la pensée de Roux, bien éloigné du prosélytisme sectaire. De fait, aucune plainte n’a jamais été déposée contre lui.

Ni pour exercice illégal de la médecine, ni pour escroquerie.

Il ne sera qu’évoqué en marge de deux affaires judiciaires — les affaires Payan et Debray, où des parents de malades furent accusés de négligence après la mort de leurs enfants — sans qu’aucune responsabilité directe ne lui soit imputée.

Vrai Christ ou faux prophète ?

La question reste ouverte.

Faut-il voir en Georges Roux un illuminé, un mystique sincère, ou un Christ méconnu que la société n’était pas prête à reconnaître ?

Et si le Messie revenait aujourd’hui, oserions-nous le croire ?

L’Église de Rome, gardienne du dogme, pourrait-elle accueillir celui qu’elle attend depuis deux mille ans ?

Ou le condamnerait-elle, comme autrefois elle condamna Jésus de Nazareth ?

Roux, lui, affirmait simplement :

« Je ne suis pas venu juger. Je suis venu rappeler. »

Le Christ de Cavaillon

Dans le Vaucluse ensoleillé, entre les vergers et les oliveraies, le souvenir de Georges Roux plane encore comme une légende locale.

Un facteur, un poète, un homme ordinaire devenu le porteur d’un message universel.

Pour certains, un charlatan ; pour d’autres, un Christ oublié. Mais au fond, peut-être n’était-il que cela :

un homme persuadé que Dieu ne cesse jamais de parler,

et que parfois, il choisit pour porte-voix les voix les plus simples.