Le mystère Dagobert II

Un roi oublié de l’Histoire

Qui était Dagobert II ?

L’Histoire officielle le connaît sous le nom de Saint Dagobert. Né vers 652, il règne sur le royaume d’Austrasie — vaste territoire s’étendant sur une partie du nord-est de la France actuelle, englobant notamment la Meuse et la Moselle — de 676 à 679.

Petit-fils du célèbre Dagobert Ier, fils de Sigebert III et de Chimnechilde, il semble promis, dès sa naissance, à une destinée royale.

Mais son parcours sera tout sauf linéaire.

Le roi déchu avant d’avoir régné

Lorsque son père est assassiné en 656, l’enfant Dagobert devient, malgré lui, l’enjeu d’un coup d’État.

Le puissant maire du palais, Grimoald, décide d’écarter le jeune prince. Il le fait tonsurer, geste symbolique qui le prive de tout droit au trône, puis le fait emmener en exil en Irlande, au cloître de Slane, sous la garde de Didon, évêque de Poitiers.

Grimoald annonce alors sa mort, et place sur le trône un certain Childebert, enfant adopté autrefois par Sigebert III.

Dagobert, à peine adolescent, disparaît ainsi des chroniques royales.

Pendant près de vingt ans, il semble n’être plus qu’un fantôme d’héritier.

Le retour du roi

Mais le destin aime les retours inattendus.

En 657, Grimoald est assassiné. Cinq ans plus tard, Childebert, son protégé, meurt à son tour.

Le pouvoir change de mains, la dynastie s’effrite, les intrigues se multiplient.

En 675, Childéric II, neveu de Dagobert, monte sur le trône… avant d’être lui-même assassiné avec son épouse et son fils.

Le royaume d’Austrasie est alors en crise, sans héritier légitime.

C’est dans ce vide politique que réapparaît miraculeusement Dagobert, l’enfant qu’on croyait mort.

Revenu d’Irlande, il reprend possession de son trône en 676.

Un roi ressuscité, au sens presque biblique du terme.

Un règne bref et tourmenté

Mais la couronne retrouvée ne lui apporte ni paix ni stabilité.

Les chroniqueurs le décrivent comme un roi belliqueux, intransigeant, parfois autoritaire.

Ses réformes, son indépendance vis-à-vis des puissants du royaume, et sa méfiance envers les maires du palais lui valent rapidement des ennemis.

Le 23 décembre 679, Dagobert II est assassiné au cours d’une chasse, dans la forêt de Woëvre, près de Stenay, sur ordre d’Ébroïn, maire du palais de Neustrie.

La tradition situe la scène près de la fontaine Saint-Dagobert, aujourd’hui encore lieu de pèlerinage.

La légende commence : le mystère de Sigebert IV

C’est ici que l’Histoire bascule dans la Légende.

Car selon certains récits, Dagobert II n’était pas seul lors de son assassinat.

Il aurait été accompagné de son fils, Sigebert IV.

Mais… avait-il réellement un fils ?

Un texte du Xe siècle, la Vita Arbogasti, affirme que Dagobert, durant son exil en Irlande, aurait épousé une princesse saxonne nommée Mathilde.

De cette union seraient nées quatre filles — Adèle, Irmine, Rotilde et Ragnétude — ainsi qu’un fils, Sigebert, né d’une autre union avec Gisèle, princesse wisigothique.

Déjà, les fils de la légende s’enchevêtrent.

Sigebert IV, l’enfant caché

Les versions divergent. Certains disent que Sigebert fut tué en même temps que son père.

Mais selon la Vita Arbogasti, Arbogast, évêque de Strasbourg et ami fidèle de Dagobert, aurait ressuscité l’enfant par miracle.

Dans cette version mystique, Irmine, la sœur de Sigebert, l’aurait ensuite fait évacuer secrètement vers le monastère d’Oeren, près de Trèves, en Allemagne actuelle.

Puis, en 681, elle l’aurait confié à sa mère Gisèle, retirée dans ses terres du Razès, en Gaule du sud, près de l’actuelle Rennes-le-Château.

C’est là, dans cette région reculée, que la légende trouve un écho inattendu.

Sigebert IV y aurait reçu en héritage les titres de duc du Razès et comte de Rhédae.

Pour marquer sa nouvelle identité, il adopte un surnom francique :

Plant-Ard, « le rejeton ardent » — nom qui, des siècles plus tard, inspirera un certain Pierre Plantard…

Des chroniques à la fiction : la fabrication du mythe

D’où vient cette histoire fascinante ?

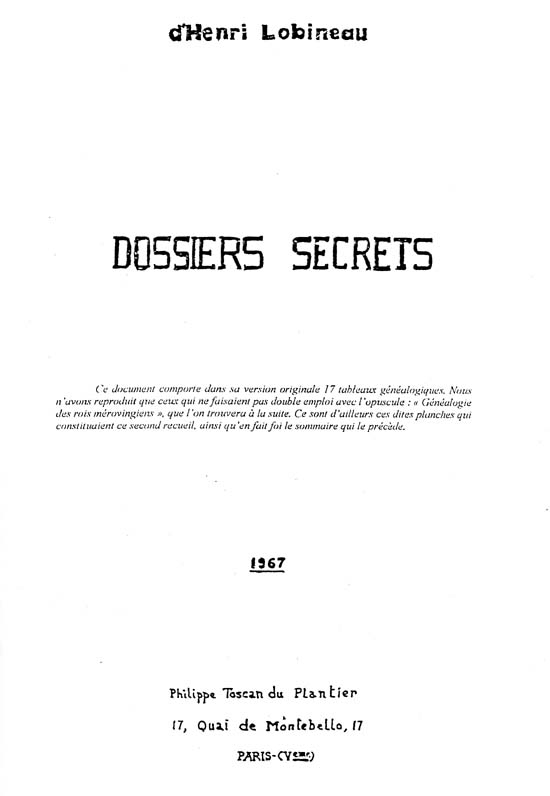

De documents mystérieux déposés entre 1964 et 1967 à la Bibliothèque nationale de France : les « Dossiers Lobineau ».

Ces textes, dactylographiés et anonymes, semblent avoir été rédigés par Philippe de Chérisey et Pierre Plantard, deux figures clés du néo-templarisme d’après-guerre.

Les dossiers se composent de six textes :

- 1964 – Généalogie des rois mérovingiens et origine de diverses familles françaises et étrangères de souche mérovingienne.

- 1965 – Les Descendants mérovingiens ou l’énigme du Razès wisigoth.

- 1966 – Un trésor mérovingien à Rennes-le-Château.

- 1966 – Un complément au document fondateur de 1964.

- 1967 – Le Serpent Rouge, poème cryptique composé de treize strophes, chacune liée à un signe du zodiaque, avec l’ajout d’un treizième signe : l’Ophiuchus, ou Serpentaire — rareté astrologique connue de quelques initiés, dont l’ésotériste Jean Rignac, célèbre pour ses horoscopes à la radio dans les années 1970-1980.

- Avril 1967 – Un texte de synthèse rassemblant les cinq précédents.

Ces documents, mêlant généalogies inventées, symbolisme hermétique et allusions bibliques, posent les fondations de la légende du Prieuré de Sion, gardien d’une descendance royale issue de Jésus et de Marie-Madeleine.

Les ouvrages fondateurs du mythe moderne

La thèse d’une lignée sacrée mérovingienne sera ensuite relayée par plusieurs livres désormais célèbres :

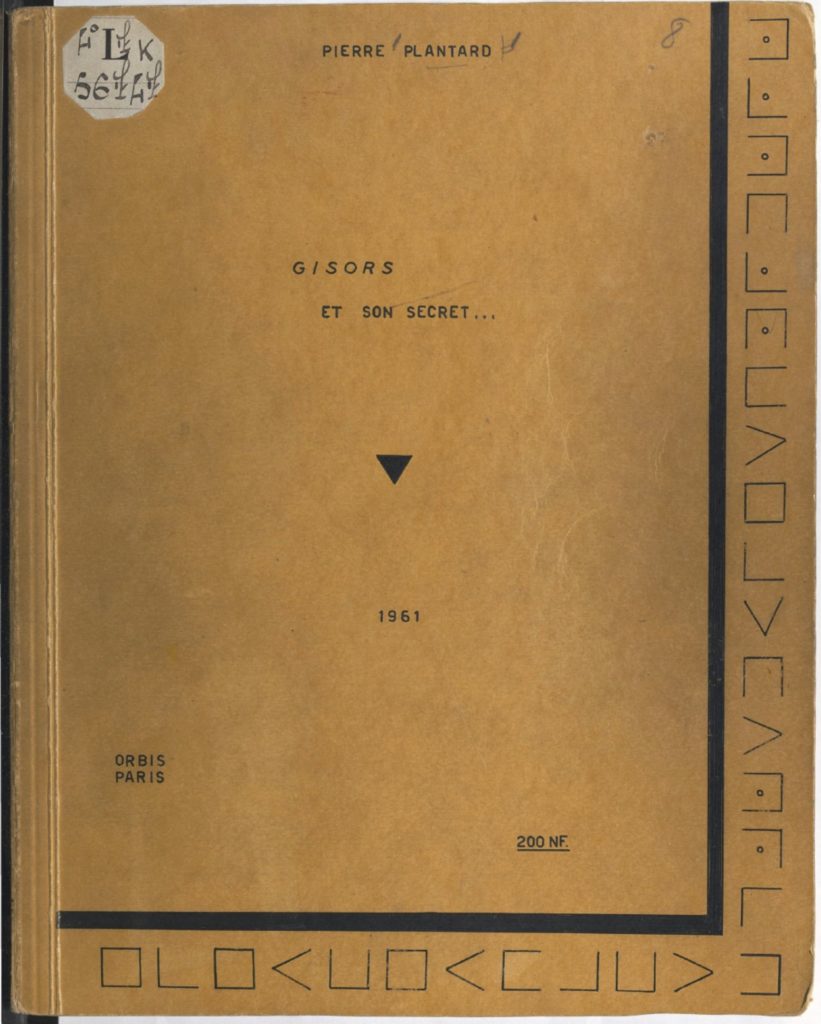

- Gisors et son secret – Pierre Plantard (1960)

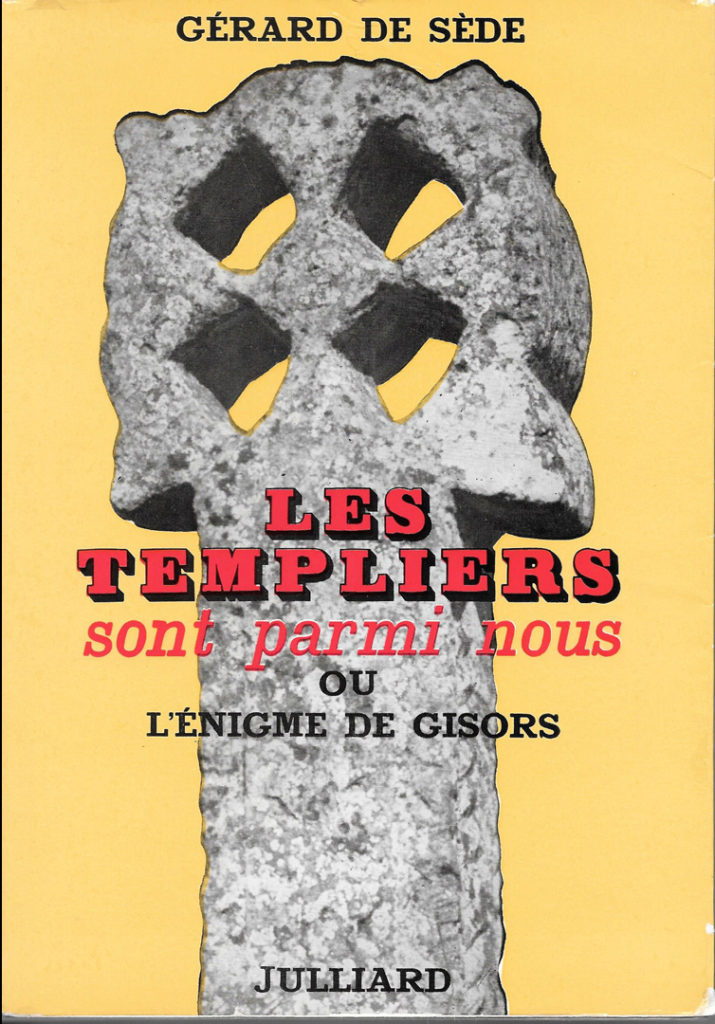

- Les Templiers sont parmi nous – Gérard de Sède (1962)

- Le Trésor maudit de Rennes-le-Château – Gérard de Sède (1967)

- La Race fabuleuse – Gérard de Sède (1973)

À travers ces ouvrages, le mythe s’affine, se densifie, se pare de mystère et de noblesse.

Dagobert II, le roi oublié, devient le maillon d’une chaîne secrète reliant les Mérovingiens au Christ lui-même.

Épilogue : le fantôme du roi

De l’exil d’un enfant royal à la naissance d’une légende millénaire, l’histoire de Dagobert II illustre la manière dont l’imaginaire collectif peut transfigurer la mémoire historique.

Le roi martyr de Stenay, oublié des manuels d’histoire, est devenu, sous la plume d’occultistes et de rêveurs modernes, le père symbolique d’une lignée sacrée.

Et peut-être est-ce là le plus fascinant des mystères :

celui d’un roi mort depuis treize siècles, mais toujours vivant dans les mythes qui prétendent descendre de son sang.