Rennes-Le-Château et le mystère Judaïque

L’Aude, vaste mosaïque de collines, de garrigues et de vallées profondes, semble porter en elle la mémoire des civilisations.

C’est une terre d’accueil et de passage, foulée depuis l’Antiquité par les peuples du monde méditerranéen : Ibères, Grecs, Romains, Wisigoths, Francs et Arabes.

Mais c’est aussi une terre de résistance, de secrets, d’hommes et de femmes qui ont souvent préféré l’indépendance à la soumission.

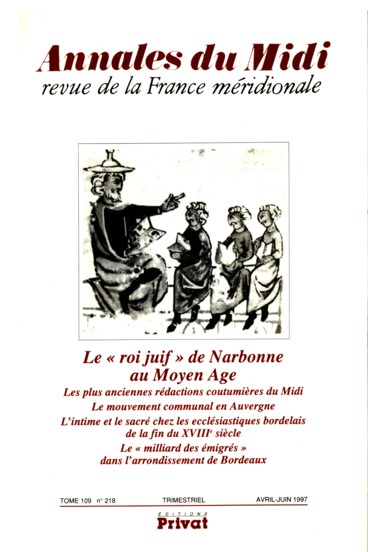

Au cœur de cette région, Narbonne, l’antique Narbo Martius, fut fondée en 118 avant J.-C. — première colonie romaine hors d’Italie, et première capitale des Gaules avant que Lugdunum (Lyon) ne lui ravisse le titre.

Sous les rois wisigoths, elle devient une métropole rayonnante, carrefour des routes, foyer de culture et de foi.

Mais derrière les pierres romaines et les basiliques chrétiennes, d’autres traces demeurent : celles d’une présence plus discrète, plus secrète, mais non moins profonde — celle des Juifs de Narbonne.

Le royaume juif de Narbonne

Vers l’an 700, les chroniques évoquent un personnage singulier : Makhir, roi des Juifs de Narbonne.

Selon la tradition, Makhir — ou Makhir ben Juda — serait descendant direct de la lignée du roi David.

Accueilli par Pépin le Bref, le père de Charlemagne, il reçoit terres, titres et reconnaissance.

Le roi des Francs l’anoblit et fait de lui le chef spirituel et temporel de la communauté juive du Midi.

En 791, Charlemagne confirme ces privilèges et crée pour Makhir le titre de Nasir, c’est-à-dire patriarche.

Sous sa protection, Narbonne devient un centre intellectuel d’importance, doté d’une école talmudique renommée où se mêlent science, exégèse et philosophie.

Le titre de « roi des Juifs de Narbonne » subsistera encore dans des actes officiels du XIIIᵉ et du XIVᵉ siècle, comme l’écho d’une souveraineté oubliée.

Makhir meurt en 793, mais son héritage spirituel — celui d’une coexistence savante et secrète — semble s’être enraciné dans la terre audoise.

Des communautés juives dans la haute vallée

Les siècles passent, les empires s’effacent, mais la présence juive dans l’Aude perdure.

Elle s’étend dans les bourgs, les vallées, les villages de pierre, de Narbonne à la haute vallée de l’Aude, où se mêlent cultures chrétiennes, cathares et judaïques.

Cette cohabitation silencieuse, souvent masquée par l’histoire officielle, nourrit encore aujourd’hui les interrogations de chercheurs et d’historiens indépendants.

L’affaire Saunière : l’énigme de Rennes-le-Château

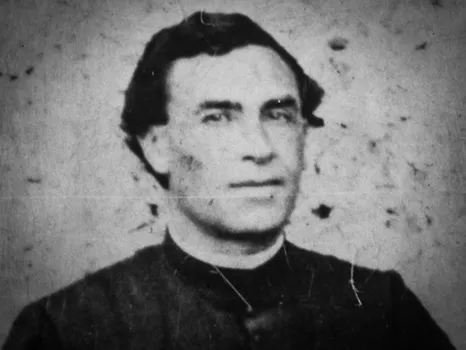

Dans ce décor pétri de mémoire surgit, au XIXᵉ siècle, l’un des mystères les plus célèbres de France : l’affaire de Rennes-le-Château.

Le curé Bérenger Saunière, modeste prêtre de campagne, découvre — dit-on — un secret qui bouleversera sa vie et fera couler des flots d’encre.

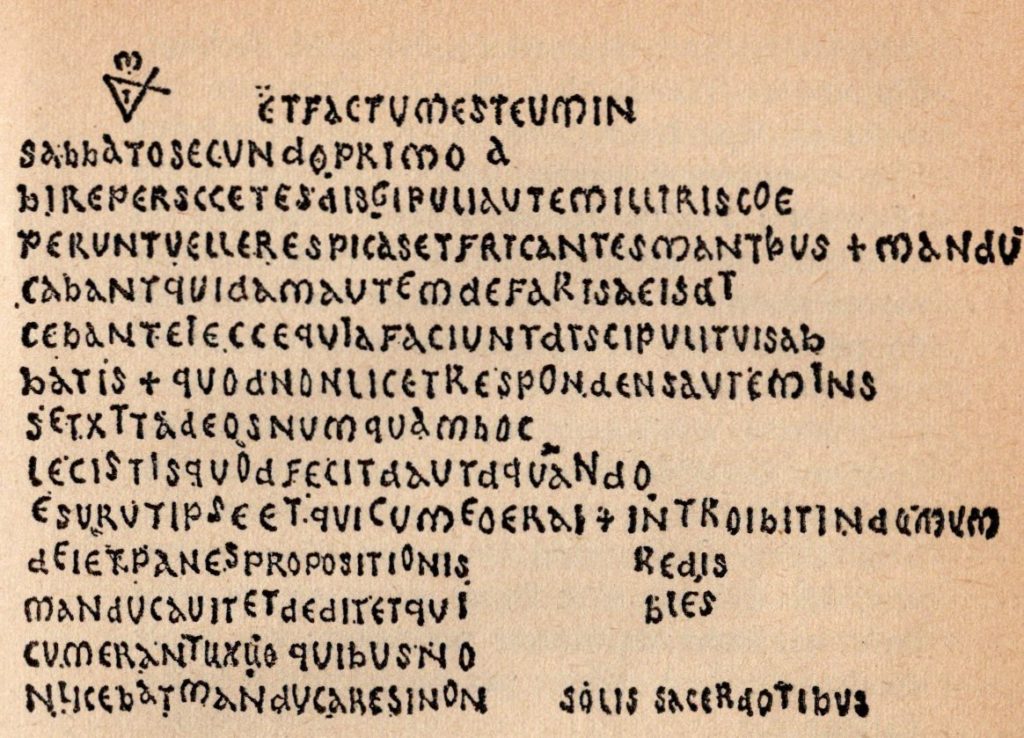

Que trouva-t-il dans son église ? Un trésor ? Des manuscrits anciens ? Des preuves d’une vérité dissimulée ?

La légende marie la réalité au mythe, l’argent à la foi, et place Saunière au centre d’un drame où se croisent templiers, rois mérovingiens, Marie-Madeleine et… les lignées sacrées d’Israël.

Mais si Saunière avait bien trouvé des documents, d’où provenaient-ils ?

Et qui aurait pu les cacher dans ce petit village perdu du Razès ?

Roubichoux : la synagogue oubliée

À une vingtaine de kilomètres de Rennes-le-Château, le site de Roubichoux, mis en évidence par Jean-Luc Bénet, semble apporter un élément troublant.

On y observe des hauts de piliers étrangement sculptés et, surtout, des inscriptions d’origine hébraïque incontestable.

Selon Bénet, le lieu pourrait bien être les vestiges d’une ancienne synagogue, preuve tangible d’une présence juive stable dans la région.

Roubichoux confirmerait donc l’existence d’une communauté juive organisée, contemporaine des premiers siècles du christianisme, à proximité immédiate de Rennes-le-Château.

Antugnac : le mikvé du IIIᵉ siècle

Encore plus près, à Antugnac, hameau de Croux, à seulement quatre kilomètres de Rennes-le-Château, une autre découverte bouleverse les certitudes.

En septembre 2016, le professeur Bismuth met au jour, dans la propriété d’un ami, un bassin de pierre aux dimensions rituelles.

Image Catherine Mercier ©

Les analyses au carbone 14 sont formelles : la structure daterait du IIIᵉ siècle après J.-C., et il s’agirait du plus ancien mikvé (bain rituel juif) connu en Europe.

Près du bassin, une sépulture permet d’affiner la datation : 305 après J.-C.

Image Catherine Mercier ©

L’annonce, relayée par La Dépêche du Midi et L’Indépendant le 19 septembre 2016, provoque une réaction immédiate de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles).

Son représentant, Henri Marchesi, conservateur du patrimoine, déclare :

« Je ne pense pas que nous soyons en présence d’un mikvé. Pour cela, il faudrait aussi trouver une synagogue. »

Et d’ajouter qu’aucune fouille n’était autorisée : le propriétaire aurait « outrepassé un arrêté » interdisant toute recherche archéologique.

Quelques jours plus tard, la préfecture de l’Aude intime à Bismuth de « cesser immédiatement les fouilles ».

Le bassin est rebouché, et aucune exploration complémentaire n’est entreprise.

Ainsi, deux sites — Roubichoux et Antugnac — laissent entrevoir une présence juive ancienne et active dans la haute vallée de l’Aude, mais les autorités semblent préférer le silence à la curiosité.

Une mémoire effacée ?

Pourquoi, dès lors, aucune fouille officielle n’a-t-elle été lancée ?

Pourquoi ce désintérêt, voire cette gêne, autour d’indices aussi singuliers ?

Ces découvertes — si elles étaient confirmées — bouleverseraient la lecture traditionnelle de l’histoire religieuse du Languedoc.

Elles attesteraient non seulement d’une implantation juive précoce, mais peut-être aussi de courants paléochrétiens issus de ces communautés, porteurs d’une tradition spirituelle différente, voire ésotérique.

Vers Rennes-le-Château, le fil des origines

Et si Rennes-le-Château n’était que le dernier maillon de cette chaîne millénaire ?

Et si le mystérieux curé Saunière avait, en rénovant son église, mis la main sur des documents issus de ces communautés anciennes, préservés, cachés, puis oubliés ?

Des fragments de textes, des généalogies, des récits ?

Un témoignage d’un christianisme primitif, à la croisée du judaïsme et de la gnose ?

On sait, maintenant, qu’il s’agit de faux

Roubichoux et Antugnac offriraient alors non pas de simples traces archéologiques, mais la clef d’un héritage spirituel transmis dans le secret des âges — un héritage que Saunière, peut-être, aurait découvert.

L’Aude, matrice de mystères

Des rois juifs de Narbonne à la découverte du mikvé d’Antugnac, du Talmud aux manuscrits supposés de Rennes-le-Château, la région audoise semble tisser un fil invisible, unissant l’histoire visible à celle des initiés.

Sous les collines du Razès, la mémoire ne dort jamais tout à fait : elle murmure encore le souvenir des peuples qui y ont prié, aimé, combattu, écrit — et caché leurs secrets.

Car dans cette terre de vent et de silence, chaque pierre semble parler une langue oubliée.

Il ne reste qu’à savoir qui, aujourd’hui, veut encore l’entendre.